同济大学副校长、中国工程院院士吴志强今年被德国设计委员会聘为“德国国家设计奖”建筑设计的资深评委,他是该奖项聘任的首位建筑设计中国评委。

近日,吴志强院士接受了“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)专访,除了谈及对包豪斯设计的理解,对于今年以来的疫情与设计,他说:“疫情的发生提醒我们,人类本身还是一个很脆弱的生物,而追求奢华的人类一度忘记了这点,人类并没有自己想象中强大。对设计师而言,突然发现空间设计如此重要。新冠疫情的防疫很重要的措施就是在空间上,空间决定了传递的时间,用空间换时间,用时间保生命,这就是空间、时间和生命的逻辑。”

除了同济大学副校长和中国工程院院士的身份外,吴志强还是德国工程科学院院士、瑞典皇家工程科学院院士、国务院政府特殊津贴专家,2010年上海世博会园区总规划师,以及北京城市副中心城市设计综合方案总规划师。而他早在1988年便赴德访学,并获柏林工业大学城市与区域规划专业工学博士学位。今年,德国设计委员会(German Design Council)聘其为“德国国家设计奖”(German Design Award)建筑设计的资深评委,他也是该奖项聘任的首建筑设计中国评委。在专访中,吴志强回顾了德国设计的发展历程和影响力所在,分享了同济大学和德国包豪斯设计之间的传承关系,以及疫情的发生对城市规划的启示。

同济大学副校长吴志强

德国国家设计奖

1953年在德国联邦议会下院的倡议下成立的德国设计委员会,去年落地中国上海。德国设计委员会希望在平等的基础上促进中德设计、创新互动,为中德设计师和企业构建国际设计沟通平台。说起德国设计,包豪斯设计学校是绕不开的话题,这所为发展现代设计教育而建立的学院,虽然存在时间不长,但却影响深远。“包豪斯”一词是第一任校长格罗皮乌斯创造出来,他提出了“艺术与技术新统一”的崇高理想,认为设计要除去所有繁复的形式,设计只需要满足基本功能。我们的专访也从包豪斯开始:

澎湃新闻:包豪斯的设计理念诞生于两次世界大战之间的德国,您认为这是否有一定的历史必然性?近年来,德国设计享有很高的声誉,在您看来它是如何具体影响中国设计?

吴志强:德国设计对中国设计的影响是多方面的,尤其在现代化中,对中国的工业生产、现代审美和设计教育产生了重大影响。

比较两国现代化的进程,不难发现从前工业社会到工业社会,德国是比中国先走了一步,德国并非世界第一,英法的现代化过程均先于德国。而德国作为“后起之秀”在工业化的过程中选择更为理性的方式、更少地消耗自然和社会资源。德语中有一个重要的词叫“ Ordnung ”,根据不同语境,中文可以翻译为“秩序、次序、规则”,正是因为有了“秩序、次序和规则”让德国发生了能量级的跨越。

而德国“后来居上”的经验,有许多值得中国借鉴之处。中国也一直有着传统的“秩序”,“孔孟之道”“君臣父子”等的“秩序”让处于农业社会的中国在全球领先了2000多年。也同样是出于对“秩序”的推崇,我们也更能体会德国人见面打招呼时所说的“ Alles in Ordnung?”(直译:一切都在秩序中吗?含义:一切都好吗?)。这样理性的秩序使得德国能够在英法之后崛起,“秩序”是文明的密码。然而,这个文明的密码并没有被完全意识到,“秩序”的破坏便会造成紊乱和更大的内耗,我们叫“熵值”。熵值越大,内耗就越大,最后就会走向消亡。

那么中华文明从前工业社会、走到工业社会、现代社会的过程中,可以向德国学什么?不是它的外表,而是在外表之下如何控制“熵值”。以设计为例,在工业化之前,做杯子的人被认为是“手工业者”,制作的杯子带有很强的主观性。但工业化大规模生产就造成了想象和生产这两个工种的剥离。每一次的剥离都意味着大规模的效率提升,也由此诞生了“现代设计”和“现代工业”。过去的手艺人是设计和生产合一,在有了现代工业后,大规模生产由机器完成,人的大脑负责设计和创造。

德国的崛起,主要也是因为德国固有的“秩序”基因,他们不过多使用熵值。但德国的产品最初也是先从外表开始模仿英法。直至1893年芝加哥世博会,德国人通过各类奖项的评选看到了自己的差距,由此德国工业企业、技术界、学界、政界、百姓,开始讨论我们到底要走什么路?由此诞生了一次设计革命:德国产品的设计开始回到事物的本质,注重实用功能,省去不必要的设计,回到最小的消耗——产品的随意模仿变成本质追求,粗制滥造变成精密加工,质量低劣变成经久耐用,由此诞生了一种工业美,也形成了一套与哲学相关的美学。工业化改变了很多,包括审美,大部分中国人也都在潜移默化中被改变了,产品只要满足核心的需求,简单就是美。

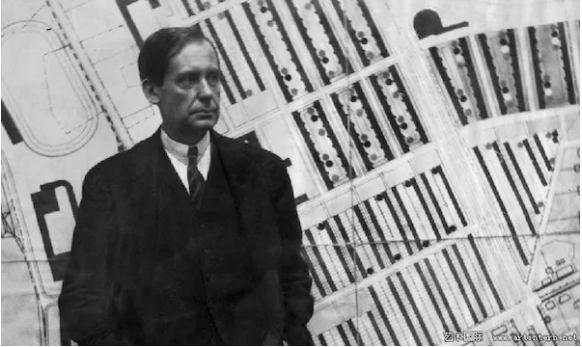

包豪斯创始人、现代主义建筑大师格罗皮乌斯

包豪斯校舍沿街立面

德国设计对中国的影响在1949年前已经发生,由于希特勒传统的审美观对包豪斯(Bauhaus)倡导的工业美的打压,一批包豪斯设计艺术大家流落到世界各地,其中包豪斯流派的重要代表人物之一现代主义建筑大师格罗皮乌斯的助手德国人理查德·鲍立克(Richard Paulick)就来到了上海,担任上海圣约翰大学都市计划学教授。而听上去很“神秘”的包豪斯,在德语中就是“建筑房屋”的意思,包豪斯诞生的1919年,正值第一次世界大战后,战后被破坏的房屋需要重建,包豪斯简约实用的设计理念被广泛运用。

理查德·鲍立克

而现代主义建筑思想在上海真正的大规模传播,始于1942年圣约翰大学建筑系的创办。圣约翰大学是一所美国人创办的教会大学,圣约翰大学建筑系的创办人黄作燊应圣约翰大学工学院院长、著名土木工程师杨宽麟教授之邀,筹办建筑系。黄作燊早年在英国最古老的建筑学院AA建筑联盟学院(简称AA)学习,后又追随包豪斯创始人格罗皮乌斯到美国哈佛大学并在那里完成学业,而回到上海又遇到了鲍立克(Paulick),两个人一拍即合,将包豪斯的传统在上海圣约翰大学延续。1952年秋全系约10名教师与100余名在读学生随着圣约翰大学工程学院调整到同济大学,参加到同济大学新建立的建筑系中,这条脉就延续到了同济大学。过去我们认为建筑设计是设计学中最大的对象和中坚力量,因为其中囊括了灯光、桌椅、材料、生活用品、房屋等等,当然现在还有尺度更大的城市设计。

在德国时,我研究包豪斯校舍的每一扇窗户,每一个楼梯,每一种材料和装修,几乎每一个角落我都拍过照,包括其修缮过程。而在同济大学校园内的文远楼(始建于1953年),如同包豪斯德绍校舍的镜子,这栋楼不仅仅影响了我个人,也影响了同济设计教学体系。

同济文远楼

同济文远楼

左脚站在艺术的角度,右脚站在技术的角度,通过自己哲学的理念,通过自己的手创造新的东西,这就是设计的本质。这套思想在前工业社会的中国是没有的。最后回到包豪斯对中国设计的影响,总结有几个方面:第一,对中国的工业化起到了很大的作用,因为简洁实用的设计能够节省材料、加工时间的多余消耗,而多余的消耗则会导致在工业竞争中的失利;第二,帮助了中国现代审美的迁移,形成了大多数中国人的简约审美;第三,直接影响了中国的现代的设计教育;第四,走向了材料对自然的最小化索取。

在今天,“21世纪包豪斯主义”可以和人类生活生态结合地更紧密的创作,在更大的尺度上进行创造。

澎湃新闻:城市设计和建筑设计理念有什么共同之处?

吴志强:城市设计比建筑设计大得多,但设计都基于两个基础。设计的两条腿,左脚站在艺术,右脚站在技术。假如不懂艺术,就是在做工程,做出来的东西会很丑。同理,如果只有艺术没有技术,那是画家,只能自己构思自己创作。但设计需要两者兼顾,而且必须要有哲学。在做城市设计时,无论是广场、住宅区、还是马路,都是为人服务的。人是主体使用者,那么人的根本需求是什么?这是设计者始终要考虑的问题。

不管是城市设计、建筑设计,还是室内设计、工业设计,广义上都是工业产品,都是一样的原则。不过首先,城市是公共产品,所以设计师要把握群落需求,而不是个人需求。但群落之间也是有差异的,比如在上海和在杭州做一条街就是不一样的,即便在同一城市,在旅游区和在自贸区的道路也是不同的,所以要依据群落差异做城市设计。其次,城市设计和生态密切有关,树、草、花都是设计元素,我们不得不去考虑生态环境的生存,不能只关注人类的生存。第三,城市设计是个持久的产品,天天在生长和更新,并不是一个终结产品。设计师设计一个新城后,还是其终身的护理师,一直需要维护。第四,使用对象也不断迭代。过去为老人设计的社区,也许现在孩子再用,每代人的审美差异和需求也不同,也需要社区生发出新的内涵。

2007 年同济大学百年校庆,吴志强院长(中)与魏玛包豪斯建筑大学校长Gerald Zimmermann (右一)和德绍包豪斯基金会主任Omar Akbar(左一)在文远楼前合影

澎湃新闻:从设计学的角度阐述,能不能阐述一下防疫领域的城市规划,疫情对未来城市设计有什么启示?

吴志强:疫情的发生提醒我们,人类本身还是一个很脆弱的生物,而追求奢华的人类一度忘记了这点,人类并没有自己想象中强大。

对设计师而言,突然发现空间设计如此重要。新冠疫情的防疫很重要的措施就是在空间上,就是所谓“安全距离”,就是把实际空间拉开,通过口罩、防护服等措施增加个体间的空间限定,所以空间非常重要。空间决定了传递的时间,而传递的时间决定了国家有多少装备可以用来治疗患者。假如空间不隔离,病毒很快爆发,就超过了该地区救治的能力,所付出的就是生命的代价。用空间换时间,用时间保生命,这就是空间、时间和生命的逻辑。

从防疫本身看有三条研究重点,一条是病毒学,对本身病毒的研究,这不属于空间设计的领域。

但是第二条是传染病学,是我们可以做的,传播与空间密切相关。经过这次疫情,就提醒设计师未来设计中的“弹性空间”,哪些空间需要封闭、开放、交流、交往。一个广场过去最好是四通八达、东南西北都可以穿行,但如今发现并不是只有这种模式。现在我们都实行“单门模式”,因为需要量体温。所以空间设计变成多维度的思考,不再只是交往的功能。

第二个重要的启示,就是未来空间内部需要分层的设计。比方在防控之初的二月,我们做了上海所有病例传染点的标注研究后发现,传染点与人在晚上的行动地点特别有关,所以需要重点加强居住区和晚间社交场所的防控管理。传染和地点的相关度由强到弱依次是居住区、晚间社交场所、交通空间,之后才是工作空间。作为城市设计师需要把不同空间的设计做精。

第三点启示,空间设计中的“隐规划”。这些规划在一般情况下并不突出,人们以为只是公园、绿带,像我之前做的都江堰设计,七条河的边上都是绿带,实际上都是“防护带”,是“避难”的空间。但现在很多开发商只看到“显规划”,房屋建起来后,忽略了通道,紧急救护场所、方舱储备用地等。一些他们认为小的改动,其实改的是救命的通道。这也就是之前提到的“空间换时间、时间换生命”的概念。所以现在就鼓励所有设计师,把设计中的“隐规划”明明白白地讲出来,城市其实很脆弱,“隐规划”其实是一种保障。城市越大,人越多,就有越多的创新想法,效率就越高,能营造更平等的竞争环境,这些都是很重要的。但是人越多,城市就越脆弱,就可能走到另外一个极端。

文远楼南立面

澎湃新闻:您提到以大数据对发现病例传染点的标注研究,在您看来作为在智慧城市的规划中,大数据在什么方面起了一个重要的作用?

吴志强:首先,城市建设发展至今,所有的城市学者、城市规划师都渴望理解城市生长的生命规律。我们一直在摸索这个规律,只是过去在没有大数据之前,我们没法进行定量分析,只是凭感觉研究它的生长发展过程。我们的研究有种经验主义的感觉,知道两者的相关性,但往往凭借研究者的个人经验展开。但大数据科学到来之后,我们可以知道城市的生长到底是怎样的,为什么有的城市沿河、有的沿山、有的沿道路发展,现在借助大数据技术跟踪历史可以得出答案。几十年后我们就可以建设起更加理性的未来城市。第二,城市大数据的诞生对城市管理的及时性提升起到了关键作用。我们过去往往采用年检的方式,一年更新一次数据。现在我们的更新频率完全可以提升到每小时。这种精确到小时的分析事关疫情判断,以做出相应决策。我们如今对城市频度的把握到了一小时乃至三十分钟,这相比起过去的以年为单位,大数据技术做出了巨大的贡献。比方说城市救灾或是地震,提前八秒钟通过网络传递相应灾情,可能就能拯救无数人的生命。未来,随着人工智能技术的导入,新科技对城市中的弱者和孤寡老人有很大的帮助,我觉得未来人工智能的个性化的护理对社区会很重要。尤其是在改革开放后的中国,大量的年轻人外出工作,空巢老人的现象十分普遍,人工智能能感知老人的体温和身体状况,检测到摔倒等意外情况。大数据和人工智能技术在未来可以辅助老年人和残疾人的生活,改变城市设计和规划的内容。

当然,大数据技术和人工智能技术也带来了个人隐私的相关问题。对于这一点,还需要有更多的规范。

澎湃新闻:在城市更新中,如何平衡拆与建的问题?

吴志强:一种极端认为:历史的东西一点都不能改,而另外一种极端主义是旧的东西都要拆,这两种极端主义都是对城市生命的不理解。城市本身是一个生命体,生命要往前走,一方面要保持它的基因,没有基因遗传就会变成另外一种生物。另一方面城市作为生命体,会有新陈代谢。设计师要避开这两种极端主义,要知道城市里面哪些元素是它的基因,哪些不是。

当设计师以城市生命体的概念来规划设计时,就会珍惜那些最重要的东西,从而避开这两种极端主义。我们现在很多情况被这两种极端主义绑架。如果把城市基因全部剔除,这是回归野蛮文明,是不可取的。如果完全维持过去也不可取,社会和人群的需求也是在不断进步的。

例如上海外滩的万国建筑是上海城市必不可少的基因,这时候就不能随便乱动,但是你不能用对待外滩的态度来对待棚户区的某栋建筑。当我们了解城市是一个非常宝贵的生命的时候,我们也就要重新审视“城市更新”的概念,“更新”如果只是换换外表就大错特错了。城市包括人物、场景、活动、生活、生产等要素,只有简单的“更新”是远远不够的。总的来说,我们还是要站在生命的角度看待——“城市让生活更美好”是城市建设的永恒主题。

(任宗泽对本文亦有贡献)

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。