中国不缺千万人口数量级别的城市,缺的是“中小城市”。

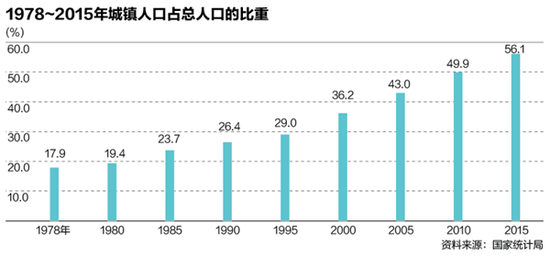

2015年我国城镇常住人口达7.7亿,常住人口城镇化率达56.1%,但是户籍人口城镇化率仅为39.9%,不仅低于发达国家,甚至也不及人均收入与我国相近的发展中国家的平均水平。

在专家们看来,我国城镇化水平的质量高低将直接影响经济增速。

为探索新型城镇化路径,特大镇升级为“市”正在加速推进。《第一财经日报》8月1日刊发《温州龙港:“镇改市”破茧前夜》对此进行了报道。由于牵涉过多的现有体制机制障碍,立市后的特大镇究竟属于“镇级市”,还是成为“县级市”,国内仍争议纷纷。但长期关心中国小城镇发展的权威们已经搁置了一些争议,并为立市后的镇规划好了方向,那就是为居民承担更多的公共服务职能。

小城市数量十年减少100个

不光在浙江省温州市龙港镇,全国的其他特大镇也发生了类似的“小马拉大车”的现象。

今年6月6日,在龙港召开的全国新生中小城市培育专题研讨会上,苏州市吴江区盛泽镇党委副书记赵菊观这样表示:作为“试点镇”,有“中国丝绸第一镇”美名的盛泽镇在经济发展上有诸多“现实的不配”,主要有两个方面:土地指标与城市建设的矛盾,以及财政支持的力度不够。

赵菊观称,虽然是“试点镇”,但该镇的土地指标落实仍与普通乡镇相似,并未得到实质性的解决,而盛泽又是经济发达镇,每年财政收入大多数上缴,自己留成部分大概只有年财政收入的1/4。

“虽然我们尝试新的财税分成体制,但超额部分仅仅是吴江区级财力返还,其他部分并没有设计返还,自行支配力度较小,无法全面扶持镇的基础设施建设和产业发展。” 赵菊观称。

会议期间,来自广东东莞市虎门镇、四川省金堂县淮口镇、山东省青岛胶州市李哥庄镇等全国“特大镇”的相关负责人也表达了类似的观点。

小城市10年不增反降 镇改市释放洪荒之力?

国家相关部门的调研数据显示,全国超过10万人口的镇有237个,有些镇的人口多达七八十万人。这些镇具备了相当大的规模,并拥有了小城市的形态。

“按照现有的行政划分,它们仍然属于镇,不算城市,”国家行政学院决策咨询部副主任丁元竹教授长期关注我国的社会发展和公共政策等问题。他说,两个现实矛盾的起因,在于某一区域的经济发展超越了原有的形态,从而发生资源配置与现有管理体制的矛盾。

在丁元竹看来,长此以往必将对我国的城市发展格局造成影响。

根据中国城市和小城镇改革发展中心提供的数据,中国改革开放30多年来,出现了1.9万个小城镇,其中,10万以上人口镇有237个,5万以上人口镇876个。

中国城市和小城镇改革发展中心主任李铁曾多次主持和参与了中央、国务院有关城镇化政策文件的起草和制定,以及多个中央一号文件的起草工作。由于长期从事城镇化、城市和小城镇发展、城市发展战略规划等研究,他被业界视为中国城市化问题的权威之一。

他列举了这么一组数据:浙江有5个20万~50万人口的城镇,5万~20万人口的城镇则多达46个。英国的相应数据则是18和26个,法国则为20和87个,德国为26和147个,日本则为80和410个,发达国家在城镇发展水平上,要远远高于我国。

然而,若要分析这些发达国家的“千万人口城市”的数量,就会发现另一种对比:欧洲大陆和日本都没有千万人口数量的城市(编注:东京仅计算东京都23个特别区人口);只有英国有一个800多万人口的城市伦敦;百万人口级别以上的城市,德国为3个,法国只有4个。反而是小城市多如牛毛,像美国,有800多个3万~10万人口的小城市,德国70%左右的人口生活在2000多个小城市。

小城市10年不增反降 镇改市释放洪荒之力?

在李铁看来,中国不缺千万人口数量级别的城市,但中小城市最为短缺。

专家们不仅对数量表示了担忧,也对我国小城市发展的趋势产生了疑惑。

“小城市在过去10年不仅没有增长,反而下降了100个。” 全国人大常委会委员、全国人大财经委副主任委员、民建中央副主席辜胜阻说。

这位长期关心我国中小城市发展的学者分析道,其中的一些小城市日后变成了中等规模的城市,但是新生的小城市并没有出现,此消彼长决定了小城市在数量上的锐减。

小城市数量不足导致我国的城镇化结构严重失衡,户籍人口城镇化率低于常住人口城镇化率,这带来一个问题,即农民工融入不进大城市,又回不了农村。

辜胜阻将其描述为我国城市在结构和空间布局上的“短板”。

低质量城镇化或影响经济增长

辜胜阻认为,“镇改市”被提上日程,要有序推行。

辜胜阻提供了一组数据以说明这一工作的重要性:国家发改委在2015年的统计数据显示,2015年我国城镇常住人口达7.7亿,常住人口城镇化率达56.1%,但是户籍人口城镇化率仅为39.9%,两者之间存在着16.2个百分点的差距。

辜胜阻明确表示,这种低质量的城镇化模式已经成为制约我国扩大内需和长期经济增长的重要因素。

辜胜阻认为,在成为实质意义上的城市市民之前,农民工普遍具有“过客心态”,工作和生活有着很大的不确定性,因此他们经常最大限度地降低消费,增加储蓄。

他表示,发展小城市有利于推动农民工市民化,解决“半城镇化”问题,消除农民工的“过客心态”,对增加民间投资、带动消费具有重要意义,能够将农业转移人口的流动型消费转化为沉淀型消费,有效拉动内需,促进经济增长。

浙江省发改委提供的数据显示,目前有36个试点镇作为小城市培育试点,这些试点镇中每10个常住人口就有3个是外来人口。该省发改委承认,推进外来人口落户、农业转移人口融入等方面任务艰巨。

辜胜阻认为,像龙港的小城市建设有利于解决“融不进大城市、回不去农村”的问题,也可以在家门口帮助农民获得稳定的就业、基本的城市公共服务,以及城市的生活方式。

辜胜阻同时表示,政府高层高度关注民间投资急剧下行,当前民间投资下行的一个重要原因是“投资空间欠缺”。他以大量亲身调研的经历为例,诸如温州龙港、东莞虎门这样的体量还叫作“镇”的话,吸引不了更多的投资机会。

辜胜阻说,如果“镇”改为“市”,肯定会创造投资空间,在推进小城市发展过程中,建设和完善基础设施、解决农民住房问题以及配套商业、娱乐等服务业,会带来大量的投资需求,将有效扩大民间资本的投资空间,增加民间投资,这显然是潜在的爆点。

浙江省发改委提供的数据显示,2015年,浙江36个小城市培育试点镇共实施5954个项目,总投资达2277亿元,其中社会资本投入达1785亿元,小城镇试点投资占全省比重达8.48%。

“小城市培育试点镇已经成为民间投资推进项目建设、提升有效投资的重要抓手。”辜胜阻强调,反之,若不重视中小城市的发展,这或将影响我国经济的增长。

导向:承担更多的公共职能

2015年,浙江36个小城市培育试点镇投资增速20.2%,财政增收9.4%、GDP增长9.7%,分别高出全省7、0.7、1.7个百分点。

这36个试点镇均拥有所在县(市、区)52%以上的行政审批权限,镇均实际开展综合执法事项为109项,服务周边114个乡镇。这36个镇平均税收收入为10.5亿元;农村常住居民收入达2.61万元,比全省平均高0.5万元。

随着国家中小城市综合改革试点深入推进,浙江省有8个地区列入国家中小城市综合改革试点名单,其中包括了东阳横店镇、乐清柳市镇、云和县城3个小城市培育试点对象,成为全国镇级试点最多的省份。

丁元竹称,中国正处于从乡村社会向城市社会转型的关键期,城镇化的快速发展成为了第一个特征。

2015年12月20日,中央城市工作会议在北京召开,这也是1978年后首次召开最高规格的城市工作会议,并将时机定在“十三五”开局之际。数据显示,我国的常住人口城镇化率从1978年的近18%上升到2014年的近55%;城市人口从1.7亿人增至7.5亿人;城市数量从193个增加到653个。每年城镇新增人口2100万人,相当于欧洲一个中等收入国家的人口。

丁元竹指出,由于城镇化率30%到70%被认为是城镇化快速发展的阶段,其中超过50%就意味着从农业社会向城市社会转型,我国的城市发展越来越多地受到了环境和生态的制约,这成了第二个特征。

“中国不像美国拥有东西两个海岸,而且我们的人口规模过于密集,超出了宜居的程度,苏南的5个省辖市就聚集了全国2.2%的人口,而北京则面临水资源短缺的难题。”丁元竹表示,在这种形势下发展中小城市就被提上了城市发展的议程。

“第三个特征在于,大量的人口因此进入城镇化,数据目前有2.5亿人和2.6亿人两个,”丁元竹说,这些人口虽然进入城市,但在享受城市的公共服务、就业上落后于现状,所以很大程度上没有真正实现城镇化。

因此,客观现实的条件要求城镇化过程中,需要进行一系列能相互适应的行政体制改革。

丁元竹说,过去的行政体制已经不适合城镇的发展现状,我国的特大镇所从事的人口管理有的多达70万~80万人。

“现在各地都在探索并取得了一些成绩,如贵阳从2011年把街道办事处撤销,并成立社区管理委员会,而上海则提出了创新社会治理、加强基层建设‘1+6’文件。”丁元竹说。

根据“1+6”文件,上海将用两年多时间完成中心城区6个镇转街道工作,届时中心城区将不再有“镇”这一行政建制。去年,包括普陀区万里街道、闵行区浦锦街道、松江区九里亭和广富林街道、奉贤区西渡街道等已析出。此外,还有一个镇转为街道,即真如镇转为真如镇街道。

“政府街道办事处不再承担经济职能,只承担公共职能。”丁元竹说。

新的设市标准正在研究

对于城镇化过程中出现的“外地人口如何市民化”、“镇改市”等问题,东莞市的长安镇从去年开始做了一些针对性的方案。

该镇镇长郭荣新说,到现在为止,这个方案还未得到上级部门的认可,比如长安镇到底是“镇”,还是市,抑或是区,在身份上没有一个明确的说法。但郭荣新明白,暂不谈一定明确是“区”还是“市”,而是要提供一个公共服务的均等化,从而使外来人口市民化。

但郭荣新说,需要寻找一些制度上的支撑,否则进展恐怕没有想象中的那么顺利。在涉及“镇”或“市”正名等问题的背后,是镇改市的改革路径。

国家发改委副主任胡祖才指出,分析我国的城市分布格局,现在已经设市的城市都在特大镇边缘,这实际上已经具备了小城市的特征,由于体制原因,这些还仅仅是个镇。

“为此,我们改革的路径是,顺应这种特大镇的发展、需要,先管理后放权,实际上是扩权强镇,浙江就在不断地深化,但在深层次的城市管理中又遭遇了瓶颈。”胡祖才认为,怎样破解是个难题。

这些“路径”包括了顶层设计上的制度安排和法律支撑,镇改市过程中的利益分化等问题。试点镇相关负责人还提出了“政府机构过于精简”、 “市民化成本分担机制”等问题。

镇长、镇委书记们担心,这些问题将导致个别部门业务量过大,承接事项过于集中,非户籍人口公共服务均等化缺乏分担机制,导致财政负担沉重。至于人员编制问题,赵菊观则提出,由于盛泽镇承接了部分县级管理权限,因此对该镇工作人员数量和素质提出了要求,部分人员一岗多职,而且缺少专业人才。

为了解决路径问题,民政部现在研究“镇改市”的标准问题。作为全新的设市标准研究,该标准将涉及“镇改市”、“县改市”的制度安排问题。

但辜胜阻认为,要从名称上将“镇”改成“市”,不可能改为镇级市,也不可能是“县级市”。

他认为,镇级市是对这些小城市的“矮化”,县级市则会涉及复杂的利益调整问题,要大胆探索特大镇的新型设市模式,创造新型设市模式,如采用省辖县代管的模式,并且有利于处理好改后的市和县之间的关系。

要打破等级化的管理体制?

李铁认为,由于我国等级化的城镇管理体制严格限定了中小城市的发展,因此核心问题只剩下一个,那就是等级化的管理体制要不要打破?

李铁说,我国在行政管理体制上的改革,不是“放权”,而是“还权”,是把原来赋予的权力归还给主体。但是由于利益分配在不同等级城市间的固化,导致现今改革的难度大大增加。

在李铁看来,从利益角度来理解管理体制,表现为权力的重新分配,但如果要改变,应该注重行政区划的体制改革。

李铁说,我国进行小城镇试点工作开始于1995年,虽然通过权与利的重新分配加以调节,但很多镇都经历了无数次的权力分配和调整,如体制、编制。

李铁提出,特大镇的权与利调整需要从设市等行政体制改革开始,只有这样才能使现有格局改变。

他认为,“镇改市”之所以被认为“敏感”,是难在两个方面,即“触动现有的行政体制”和“利益分化”,并由这两个方面引发了行政成本的问题。

“新中国成立以来,我们县级行政单位基本上没有增加,把县改成市,把镇改成县级市,这非常敏感。”李铁说。

李铁说,对地方财政而言,土地指标是最大来源,虽然整个产业发展、项目审批权限都可以下放,但如果镇一级的财政资金在分配中继续上移,仍然会出现“拿你家的钱来盖我家的房子”的现象。

在他看来,“镇改市”过程中的“编制、职位都不是问题”,可以通过体制手段来解决,释放城市的发展活力,而非进行所谓的“权力分配与再分配”。

因此,李铁认为,特大镇要改市,今后不应该是扩权、放权的问题,从根本上说,这一问题应该回归到城市发展的本质。

丁元竹认为,在进行“镇改市“过程中,国家层面需要顶层设计,并作相应的制度安排,以便于地方快速发展,但也必须考虑地域之间的差别。

“镇改市”的过程中,原先的镇县“分家”,肯定会牵扯到现有的利益格局,以及相应的干部等人事安排。丁元竹认为,虽然城市的行政级别也很重要,领导干部处理这些问题必然要考虑级别,但关键要落实城市发展的功能。

“像美国的城市不存在行政级别的问题,纽约州和下面的镇也不是隶属关系,”丁元竹认为,但有一点相同,就要对当地老百姓负责,提供均等的公共服务。

在丁元竹看来,这应该成为放弃眼下对于行政级别的猜测和争议,而努力实现真正的城镇化政策的导向。

“这该是我们培育中小城市、发展新型城镇化工作的重要突破口。”丁元竹认为。

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。