导读

集聚的规模效应与分散的环境效应无法在实体空间中实现双优是田园城市在前信息时代无法突破的规模悖论。移动互联网时代的城镇化让田园城市理想获得实现的可能,因为流空间所引致的虚拟集聚在创造更多经济发展机会与就业岗位的同时,并不必然引致实体建成空间开发密度与强度的大幅提升。流乡村与相对分散的流城镇构成的新兴田园城市,具有强劲的内生动力,能够链接更大范围的产业分工体系,从而提供更为充分的就业和更宜居的生活环境。新兴田园城市的出现预示着城镇化定义的改变。移动互联网时代的城镇化是流空间扩展与消退的过程,更是精英群体改变社会空间关系进而推动人的城镇化的过程。

作者 | 罗震东

(1978-),男,中国城市规划学会乡村规划与建设学术委员会委员,南京大学建筑与城市规划学院教授,南京大学空间规划研究中心执行主任。

关键词

移动互联网;田园城市;流空间;城镇化;集聚

01 引言:巨变时代

当又一个庚子年在一场巨大的公共卫生危机中到来时,人类与自然的紧张关系再一次凸显在大众面前。城市作为人类最伟大的发明之一,也再一次暴露出它的危机,尤其是大都市。19世纪末,面对欧洲都市工业革命以来普遍存在的环境与社会危机,埃比尼泽·霍华德提出了“田园城市”(Garden City)设想[1]。这一设想在他的亲自实践和推动下成为了影响20世纪城市规划与建设的经典理论。虽然对于“田园牧歌”的向往始终是人类最朴素的情感和理想,然而,在集聚、规模与效率的正相关关系[2]作用下,霍华德的设想并未得到真正实现[3]。现代城市的规模持续扩大、密度不断提高,与自然的关系也持续紧张。但每当危机爆发时,能够“体现自然之爱和社会之爱”[4]的田园城市理论总会闪耀出思想的光辉①。

同样,在这场席卷中国、影响世界的公共卫生危机中,互联网这一人类又一伟大的发明凸显出巨大的价值。尤其移动互联网时代的到来,海量信息的实时同步以及亿万网民的实时参与,为疫情的防控、救援物资的调配以及普通群众的日常生活提供了巨大的帮助。流空间[5]与地方空间的高频互动日益模糊了实体空间与虚拟空间的界线,互联网与信息技术的飞速发展让空间概念也发生着巨变[6]。那么,信息技术能弥合人类与自然的紧张关系吗?霍华德的田园城市理想能否在移动互联网时代得以实现呢?反思田园城市理论及其百年实践过程可以看到,理论顽强的生命力与实践的困境总是如影随形,问题出在哪里?恰恰出在空间。由于在实体空间中无法实现“既集聚又分散”,因此集聚的规模效应与分散的环境效应在实体空间中无法实现双优,即规模效应和环境效应俱佳,而这却正是田园城市的目标。显然,这一空间上的悖论是在虚拟空间出现之前无法调和的。

移动互联网时代为破解长期困扰田园城市的理论悖论提供了可能。网络无处不在,人们实时在线,虚拟空间急速膨胀,流空间大大扩展。集聚与分散在虚实两个空间中的发生与重组,必将为空间理论的重构奠定基础。事实上,人类历史长河中每一个新时代的到来都是新知识和新理论爆发的开端。面对当今社会日益深刻的社会危机和技术变革,空间理论必须更新。而作为指导人类创造更美好人居环境的城乡规划学科更不应缺席,否则空间规划实践就只会陷入繁琐的细节推敲和技术叠加。基于此,结合对移动互联网时代流空间的扩展与集聚规律的观察,本文试图构建新的田园城市理论模型,进而重新定义城镇化概念,梳理城乡关系的本质,提出移动互联网时代城镇化的中国模式。

02 田园城市理论与实践的困境

2.1 理论与实践发展

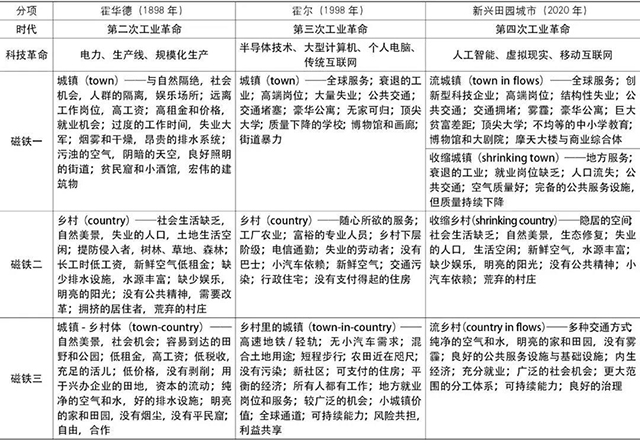

埃比尼泽·霍华德影响广泛的经典著作《明日的田园城市》诞生于第二次工业革命的爆发期,着眼于破解工业革命以来日益严重的都市危机。19世纪末、20世纪初,工业革命在英国以及欧洲和北美大陆持续狂飙突进,尤其随着电力、生产线等伟大发明的不断涌现,规模化生产应运而生,人口大量涌入城市,工业化与城市化进程高速推进。田园城市理论的本质就是要寻找一把“万能钥匙”,去破解当时大城市居住环境拥挤、就业严重不足,以及乡村劳动力大量流失的难题[4]。“三磁铁”模型集中体现了霍华德的城乡观,将城市与乡村联姻,将生动活泼的城市生活和愉快美丽的乡村环境相结合的第三条道路,也即“城市-乡村磁铁”将克服“城市磁铁”和“乡村磁铁”的缺点并结合二者的优点,从而产生更大的吸引力,将涌向大城市的过剩人口自发地吸引过去[7]。敞亮的花园住宅、临近田野和公园、无烟尘的清新空气将为居民提供充分享受自然之美的高质量居住环境;高工资、好前景、不劳累繁重的工作将使劳动者在低物价、低税收、没有贫民窟的田园城市里充满希望地积极工作;扎根田园城市的企业可以进行公平、自由的合作并获得快速周转的资金以不断拓展企业的发展空间。这种愉快的结合将迸发出新的希望、新的生活、新的文明[1]。田园城市思想在霍华德及其追随者的实践与推广下迅速传播到世界各地,成为影响20世纪城市发展最伟大的思想与运动之一,同时它的诞生也被视为现代城市规划学科的开端[4]。

田园城市思想不断传播的过程也是被不断修订和改变的过程。现实的困境使得理论本身的乌托邦性质日益凸显,实际执行上困难重重[3]。空间形态的广泛演绎无法掩盖理论内涵的巨大嬗变。英国的田园城市在建设之初就因实施和管理等诸多方面的困境而被修订,其目的不再是牵动全局的社会改良,而是以建设有益健康、环境良好的城郊田园住区为首要任务[8]。随着田园城市思想在全世界的广泛传播,其在城市和乡村之间营建新城的内涵逐渐转变为在大城市市郊及其外围区域进行开发建设,最终演化为以“邻里单元”为代表的城市郊区化理论。社会城市的内涵逐渐转变为围绕大城市建立以疏散大城市功能为己任的卫星城理论,而立足于城乡发展权平等视角倡导田园城市与乡村协调发展的内涵则被日益淡化[9]。很多城郊田园住区在物质形态上普遍遵从恩翁式的田园城市设计原则,却无一涉及“城乡结合、寓工于农”和合作自助的思想[8]。田园城市理论虽然产生了巨大的影响,但与大多数乌托邦一样,霍华德的万能钥匙并没有解开当时社会的困局[10]。

2.2 田园城市的规模悖论

霍华德在田园城市的实现方面倾注大量心血,也做了详细的可行性论证,但恰恰是这部分在实际建设中面临巨大挑战,甚至可以说是遭遇失败。《明日的田园城市》中共计7章都在论证田园城市的收支情况和管理措施,涉及土地购买、资金平衡等多方面的测算和安排,占据全书46.4%的篇幅[3]。然而在第一个田园城市——莱奇沃斯新城的建设过程中,始终资金缺乏,建设迟缓。新城无法吸引企业入驻,居民也并非设想中的工人阶级,财务回报与人口增长都低于预期,直至第二次世界大战后,新城才在政府的资助下建设完成,但也成为土地投机的牺牲品[10]。霍尔和沃德在总结英国新城计划的经验和教训时也指出,作为一项从伦敦及主要城市疏散人口和就业岗位的计划,新城取得了突出的成果,但建设的半个世纪中新城人口增长只占英国人口总体增长的极小份额;新城的财政在初期也取得了成功,但后来却成为公共财政的负担[11]。即使像密尔顿·凯恩斯这样的新城也积累了巨额的赤字[12]。然而大量的研究似乎并不深究这些失败的原因,或者认为这是微观实施方面的问题[11],或者认为是现实诱惑力的强大以及世界观与价值观的偏差[4]。

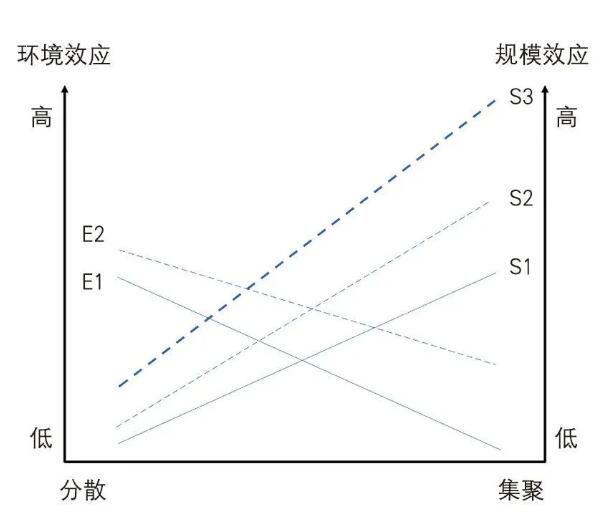

田园城市理论失败的原因其实是结构性的,是集聚的规模效应与分散的环境效应无法在实体空间中实现双优的结果,可以称之为“规模悖论”(图1)。由于集聚的规模效应的存在,更大的规模、更高的密度都意味着更多的接触可能和交易机会。当这种集聚只能发生在实体空间时,必然推动建成空间的不断扩展与加密。因此,在没有硬约束与外界因素强力干扰的情况下,城市基本遵循由小到大的发展规律。越大的城市常常意味着越多的机会、越大的财富和越强的权力。这一规律一定程度上注定了田园城市在前信息时代无法成功的命运。按照霍华德的理论设计,田园城市兼具城与乡的优点,一方面要提供高工资、好前景、不劳累繁重的工作,另一方面要提供敞亮的花园住宅、临近田野和公园的环境。然而充分、高端的就业需要更大的经济规模和更高的产业能级,而规模越大、能级越高就必然要求空间开发的强度更大、密度更高,这样一来田园的特色就会削弱甚至消失。而如果要控制开发强度和密度以维持田园城市的环境特色,就必然会抑制就业规模的扩大和变化的发生,最终失去发展的活力和竞争力。不仅规模效应与环境效应的双优很难实现,它们的均衡点常常也是不稳定的,因为在经济效率与生存压力的作用下,大多数城市更倾向牺牲环境、扩大规模。正是由于规模悖论的存在,二战后的新城建设规模都比较大,而且越往后期越大。但即使如此,大量建成的田园城市仍不可避免地成为大都市的“卧城”或者新郊区,“城市-乡村磁铁”的预设目标并未实现。霍华德应该也认识到了规模悖论的存在,因此构建了社会城市模型,期望通过更大区域的城镇群体来解决单一城市所面临的规模悖论。这一试图在更大区域层面解决单一城市困境的理念启发了现代区域规划思想,荷兰国土空间规划所倡导的“集中的分散”[13]就是典型,这也许是前信息时代最好的解决思路了。

03 移动互联网时代的新兴田园城市

田园城市在前信息时代无法突破的规模悖论,随着移动互联网时代的到来,被打破的可能性越来越大。移动互联网对于流空间的极大扩展,将更多地方空间与全球链接,集聚带来的规模效应不仅存在于实体空间,更存在于虚拟空间。于是就业机会不再仅仅取决于人口或者建成区规模,更取决于网络链接的强度与密度。良好的生态环境、闲适的生活方式与充分乃至高端的就业机会可以“鱼和熊掌得兼”。

3.1 流空间的扩展与双重集聚

经济增长在空间维度上的对应就是集聚,分工导致专业化,专业化导致规模报酬递增,从而形成强大的集聚趋势[14]。规模报酬递增体现了分工与集聚的好处,但分工同时也产生交易费用、运输成本的上升,这一两难冲突往往决定集聚的规模和空间分布。工业革命以来,随着运输成本的大幅下降,城市人口出现爆炸性增长,工业区、工业城市的大量增加充分证明了集聚与经济增长的关系。除了运输成本外,地理分隔还会造成另一种空间摩擦力,即通信成本。通信成本越低,可以使总部和工厂间的协同越容易,也因此会促进分散化进程[14]。二战以来的产业全球化进程,就是通信成本大幅降低的产物。尤其20世纪80年代以来,随着信息通信技术的革命,全球产业分工不断加剧,新产业空间应运而生,产品生产的全过程均可以分散到不同的空间区位[5]。然而,通信成本降低所导致的分散化和全球分工进程并非绝对的分散,“分散的集聚”可能是更为准确的描述。

新世纪以来,信息通信技术与互联网应用的飞速发展推动了新一代科学技术革命,深刻影响了全球社会的生产和生活方式。人类社会的发展越来越显著地围绕流动而建构起来,流空间的规模和内涵加速扩展。根据卡斯特的定义[5],流空间包含电子回路、电子回路的地方载体,以及管理精英的空间组织②。通过近20年的观察可以看到,一方面互联网的普及与高快速交通设施的发展加快了全球一体化的进程,为各类生产要素在大区域间的快速流动以及全球劳动分工创造了可能。尤其中国21世纪以来的信息基础设施与高快速交通设施的建设最为显著地扩展了流空间的规模、强度和呈现形式③。另一方面,流空间极大地重塑了现代主义的空间逻辑[6],以等级和距离为特征的“中心地”概念开始让位于以网络为特征的“中心流”概念[15]。流空间的扩展进一步促进了生产要素的高速流动,使得城乡空间在一定程度上形成了自由连接的网络,包括乡村地区在内的各种生活聚落都有机会自由地融入区域范围的生产和消费体系[16]。单一空间的增长潜力不再单纯依赖自身的人口规模和经济实力,而更多地取决于其与其他空间的链接能力[15],也即流空间的强度。

在流空间的作用下,新产业空间的出现过程不再只是实体空间的集聚,更是虚拟空间的集聚。流空间在特定地方的持续加密首先带来虚拟集聚,进而产生规模报酬递增,促进经济发展以及就业机会的增加。虚拟集聚达到一定程度,将进一步推动专业要素的实体集聚,形成“双重集聚”互相促进的趋势,推动特定地方的产业发展升级。在双重集聚过程中,虚拟集聚无疑是更具控制力和影响力的集聚,虚拟空间也将随着知识与服务经济的蓬勃发展加速壮大,成为与实体空间相对独立的平行空间。在虚拟与实体两个空间中,虚拟集聚基本没有空间束缚④,虚拟集聚所引致的实体要素的集聚也不必然引起特定地方建成空间的扩大、加密,或者不引起较为明显的建成空间开发密度和强度的变化,例如纯贸易型或农贸型的淘宝村。这就使得田园城市理想的“既集聚又分散”状态成为可能,也即集聚的规模效应与分散的环境效应可以同时存在并实现最优(图1)。

▲ 图1 规模效应与环境效应示意

注:S1、S2、S3 均为集聚的规模效应曲线,规模效应随着集聚程 度的提高而提高。E1、E2 是分散的环境效应曲线,环境效应随着 集聚强度的提高而下降。S1 和 E1 示意的是一般城镇化水平下的 相关关系。S2 和 E2 示意的是高城镇化水平下的相关关系,随着 集聚程度的提高,规模效应升高得更显著,而环境效应的降低相 对较低。S3 呈现的是存在虚拟集聚的情况,集聚的规模效应更加 显著,S3 与 E2 的交点可以出现在规模效应更大且更加分散的空间。

3.2 新兴田园城市(E-Garden City)的产生

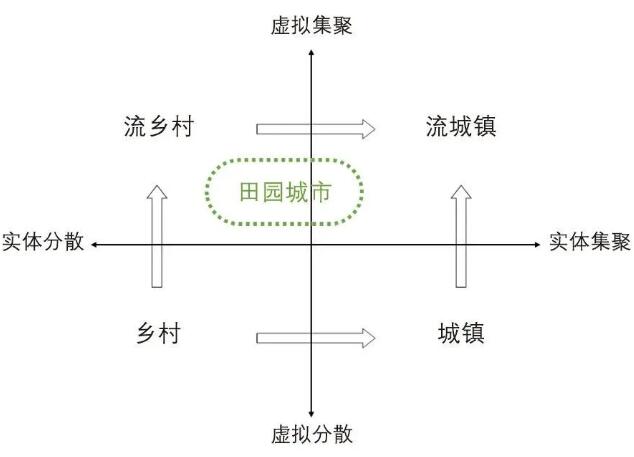

基于“双重集聚”机制,根据虚拟与实体、集聚与分散的关系,可以形成4种空间类型。传统上区分城镇与乡村,主要根据实体空间的存在状态。实体空间集聚就是城镇,实体空间分散就是乡村。当然这里的集聚和分散都是定性的界定,分散更多地指一种低密度、低强度的状态,而集聚是高密度、高强度的状态。如果加入虚拟集聚的维度,更准确地说就是特定地方空间通过互联网进入更大产业分工体系的程度,那么原来的城乡二元结构就会出现有趣的变化,新的空间出现了(表1)。实体分散、虚拟仍然分散的空间是传统意义的普通乡村,即使能够接入互联网,由于主要是消费性的联系,没有能力进入更大范围的产业分工体系,不会引起流空间的加密,因此也不会产生虚拟集聚;实体集聚、虚拟同样集聚的空间是流城镇(town in flows),是进入全球产业分工体系的城镇,最顶尖的流城镇就是全球城市,它们和传统的乡村处于人类聚落体系的两端。实体集聚、虚拟分散的空间是传统意义的城镇,是大量仍处于前信息时代的城镇,缺乏链接全球产业分工体系的能力,很多就是纯粹的消费性城市;实体分散、虚拟集聚的空间是新兴的流乡村(country in flows),它完全是移动互联网时代的产物,虽然保持着乡村的风貌,但已经进入区域甚至全球的产业分工体系,大量的淘宝村、网红村和著名的旅游目的地村庄都属于这一类型[17]。

▲ 表1 四种空间类型

从提高交易效率促进经济发展的角度,集聚是空间演化的必然趋势。沿着两种集聚的方向,4种空间在升级路径上的关系非常清晰(图2)。传统路径中,乡村通过工业化实现实体集聚,产生城镇化动力,升级为小城镇,进而逐渐做大做强。在移动互联网时代的路径中,乡村通过虚拟集聚成为流乡村,流乡村如果进一步引致实体集聚,推动建成空间扩张、加密,就会演化升级为流城镇。传统城镇在移动互联网时代如果能够成功进入区域产业分工体系,形成强大的流空间,同样意味着大量虚拟集聚的发生,也将升级为流城镇。在这样的一个升级演化路线图中,霍华德所希望的“城市-乡村磁铁”,也即既有乡村的自然美景、纯净的空气和明亮的家园,又有好前景、高工资的就业和良好公共服务的田园城市,只有在流乡村这一象限可以实现。而霍尔所建构的“乡村里的城镇”(Town-in-Country)[11],则可以在相对低密度、低强度的流城镇中实现。如果整合霍华德和霍尔的构想,可以看到流乡村与相对分散的流城镇将是“新兴田园城市”(E-Garden City)⑤的构成主体(图2),兼具城镇与乡村的优势,而没有大城市的焦躁与乡村的落寞。更为重要的是,由此构成的“新兴田园城市”具有强劲的内生动力,能够链接更大范围的产业分工体系,从而提供更为充分的就业和更宜居的生活环境。

▲ 图2 四种空间及其升级演化示意

霍华德的田园城市思想诞生于第二次工业革命的爆发期,规模化大工业对于城镇空间的影响,造成了城乡之间显著的差异,因此融合城乡优势形成更好人居环境是“城市-乡村磁铁”的初衷。经过一百年的发展,尤其在第三次工业革命的推动下,大都市的经济社会优势更加显著,乡村整体处于收缩和被郊区蚕食的状态,即使霍尔提出的“乡村里的城镇”也只是大都市或城市区域外围的、从属性的城镇单元,不可能脱离中心城市而独立存在,乡村即使没有消失,也大多只能依赖休闲观光等服务产业的发展。真正的变革将发生在新兴田园城市!在以数字革命为基础的第四次工业革命爆发期[18],“三磁铁”的引力格局正在发生巨大的变化(表2)。城镇依然是实体集聚的空间,但虚拟集聚为流城镇带来了更多发展、创新的机会,从而使之升级蝶变为区域服务的核心甚至全球枢纽。没有升级为流城镇的传统城镇极有可能成为收缩城镇(shrinking town),面临产业和人口双流失的风险。传统的乡村大部分将成为收缩乡村(shrinking country),虽然保持着自然美景,但缺乏就业机会。随着人口的流失,能够吸引的人群可能更多地是隐居者,即使有一些产业和就业机会,但因为无法链接到更大的分工体系,常常收益也不高。流乡村的优势将慢慢凸显出来,链接区域甚至全球产业分工体系的能力将持续推动乡村经济的繁荣,而良好的公共服务设施与基础设施的发展将使流乡村成为极富魅力的空间载体。在这一三磁铁的格局中,收缩的城镇与乡村将失去竞争力,流城镇与流乡村将在移动互联网时代具有压倒性的优势,而它们的差别仅在于实体空间开发密度和强度的不同。

▲ 表2 不同时代三磁铁的比较

资料来源:根据霍尔与沃德 (2009) 的比较研究进行补充。

04 移动互联网时代的中国城镇化

4.1 流空间重新定义的城镇化

新兴田园城市的出现一定程度上预示着城镇化定义的改变。城镇化就是一个地方空间单元成为城镇的过程。城镇的定义发生了结构性的改变,城镇化的概念也需要进行系统地改造。尼尔·博任纳认为城镇不是一个有边界的地域单元,而是一种根植于广泛且动态演变过程中的社会空间联系,它不是通过划定具体的领域边界而建立的,而是在更大范围、多尺度关系框架下的社会空间关系结构的结晶[19]。在众多的社会关系中,经济关系显然是最主要和重要的,人类最早的城镇就是生产者与消费者为降低交易费用而创造的场所。由于集聚能够引致更大的交易机会、同时大幅降低交易费用,城镇化因此而发生。移动互联网时代,人员、货物、信息、资金等要素的流动不断加速,要素空间上的分散与集聚规律也随着技术的发展而重构。即时信息通讯设施和高快速交通设施的建设使得高度专业化、网络化的社会分工与协同成为现实。只要能够引致流空间的加密,在前三次工业革命中均处于弱势地位的地方空间也将获得重新发展的契机。流乡村的出现就是对传统城镇化定义的挑战,空间形态与景观上的乡村表象,无法掩盖密集的交易活动与对外联系的城镇本质。从这个意义上讲,新兴田园城市实现的过程就是传统城镇化定义崩塌的过程。

移动互联网时代的城镇化是流空间扩展与消退的过程。生活性的网络联系不是流空间的本质,因为生活性的网络联系通常是匀质的⑥,不会引致多种要素的集聚。流空间不是匀质的,它是以生产性网络联系为本质的信息流、交通流、资金流和人流等所构成的多元复合空间。流空间的扩展与加密,意味着经济关系的扩展与加密,其所带来的虚拟要素与实体要素的集聚将推动特定地方单元的经济发展和就业增加,并与更大的空间和分工网络形成链接。流空间的消退意味着经济关系的收缩甚至断裂,即使实体要素还处于集聚状态,但随着虚拟要素的持续流失将最终导致实体要素的流失、空间的空心化和衰败。随着要素流动的普遍加速,流空间的扩展与消退将更加频繁,城镇的动态性与城镇化的动态性也将更加显著。然而,流空间的扩展与消退不是随机的,由于流空间的第三个重要层次是占支配地位的管理精英的空间组织[5],因此流空间的核心机制依然是人,正如霍华德三磁铁的中心是人民一样。占支配地位的管理精英——掌握较强交易技能、拥有或者能够创造更多社会关系的人——的空间活动将对城镇和城镇化产生重要影响。从这个角度讲,移动互联网时代的城镇化也是精英群体在空间集聚与分散的过程。当他们将流空间引致特定地方空间,其实也就开启了这一地方的城镇化进程,例如淘宝村的发展就是草根精英在乡村创业进而引起质变的过程[20]。无疑,移动互联网时代的城镇化更是“人的城镇化”,是城镇化的人(精英)改变社会空间关系,进而推动人的城镇化的过程。而物质空间虽然只是城镇化的外在表象,但对于吸引精英却有着重要的积极意义,因此,新兴田园城市是流乡村发展的高级阶段。

4.2 流空间构建新城乡关系

当今中国城乡已经全面进入移动互联网时代,人们的生活方式和社会文化生产方式正在发生巨变⑦。无所不在的移动互联网加剧着线上线下的耦合与交互,流空间的快速扩展及其与地方空间的高频互动,使得城乡要素之间的交流传播方式正发生着革命性变化。城乡数字鸿沟的重新缩小、城乡互动方式的革新,以及城乡社会参与度的增强[17],都预示着新城乡关系将在移动互联网时代出现。随着要素双向流动程度的快速提升,城乡空间将在一定程度上再结构化为自由连接的网络,并倒逼制度的变革。地方的增长潜力将更多地取决于精英的集聚程度及其构建空间链接的能力,而这将大大弱化封闭环境中的等级规模体系,为资金、人才、技术等各类生产要素向乡村的回流提供更加自由的渠道。随着移动互联网发展水平的持续提升,电子商务、移动支付等新经济活动的蓬勃兴起,中国将快速迈向“移动互联网上的国家”(country on mobile internet)。淘宝村、镇的爆发式增长就是移动互联网时代中国城乡变革的一个侧面。

流空间重新定义城镇化的同时也将重新定义基础设施、生产要素和协作结构。这突出表现为随着移动互联网在生产生活中的广泛应用,原有的产生于工业时代的铁路、公路、机场等传统基础设施开始让位于云计算、移动互联网和智能终端等新基础设施。工业时代的土地、劳动力、资本等传统生产要素的重要性逐渐让位于人才、数据这样的新生产要素,同时社会原有的产业分工体系和市场协作体系将逐渐让位于基于即时网络的大规模社会协同与共享结构。虚拟的移动互联网和实体的高快速综合交通网的互联互通,将彻底打破传统地理格局中的封闭疆界,由“移动互联网+高铁网”支撑的流空间正在中国城乡网络中迅速扩展。同时,在日益强大的全球化经济带动下,流空间将逐渐弱化城乡区域内部行政边界的限制,把生产、分配和管理功能定位在更有利的区位,使之成为各种要素集中与再扩散的中心,而这些都将重构传统的城镇体系结构,倒逼城乡治理体系的变革。

05 结语:新型城镇化的未来

移动互联网时代的城镇化让田园城市理想获得了充分的实现可能。流空间所引致的虚拟集聚在创造更多经济发展机会与就业岗位的同时,并不必然引致实体建成空间开发密度与强度的大幅提升,从而使得田园城市在单一实体空间中无法解决的规模悖论得以破解。更多管理精英对于新兴田园城市的青睐,不仅会促进高端产业的集聚从而放大集聚的规模效应,而且会促进人居环境的改善和优化,保持田园城市的环境优势和持续的吸引力。如果说工业时代的标志是机械设计能力的登峰造极,那么新生物文明的标志就是使设计再次回归自然[21]。新兴田园城市的规划设计必是自然主义与人本主义的结合,通过理论与技术的进步弥合人类与自然的紧张关系。

新兴田园城市不在于倡导建设新的城市,而在于对既有空间的活化,让“涌现”的机制[21]重新产生。移动互联网时代城镇化的“中国模式”不在于增量的扩张,而在于存量的盘活和升级。拥有悠久历史传统、与自然和谐共生的乡村存量资产是中国城镇化的巨大财富。大量淘宝村、淘宝镇的浮现也已经充分展示了这一模式的可行性[22]。然而,当前的城镇化进程并未在制度层面构建起空间活化的坚实基础,尤其农村宅基地制度的僵化大大阻碍了各种要素在乡村空间集聚的可能[23]。加快宅基地的交易、流通,让市场在资源配置中发挥决定性作用,进而完善乡村现代化治理体系,引导精英群体有序地集聚与建设,将是城镇化“中国模式”急需研究和破解的课题。

新兴田园城市也无意于否定大都市、城市群的发展模式,而在于倡导一种更加多元、宽谱系的健康城镇化道路。随着移动互联网时代的到来,流城镇和流乡村都将纳入城镇化的范畴,并构成未来经济社会发展的主要载体。从单个的新兴田园城市到顶尖的全球城市,大大小小不同城镇的优势将更加凸显和互补,差别仅仅在于实体建成空间的密度以及与规模门槛相关的公共设施和基础设施。由于没有经济收益以及就业机会上的巨大差异,人们在不同城镇化空间中的选择将更加多元,流动也更加自由,大都市过于密集的发展趋势将得到缓解。同时,由于城镇化的本质是流空间的扩展,是精英群体的集聚,因此决定城市生死的将不是规模,而是结构和质量。无论大都市还是小城镇,空间结构、产业结构和治理结构的多中心程度[24]将决定城市的死与生。

注释及参考文献

① 此次新冠肺炎疫情中,规划界学者在所撰写的应对疫情的思考与对策文章中多次提到霍华德和他的田园城市理论。

② 卡斯特对流空间做了三个层次的界定:第一个层次,流空间的第一个物质支持,其实是由电子交换的回路所构成[以微电子为基础的设计、电子通信、电脑处理、广播系统,以及高速运输(也是奠基于信息技术)],它们共同形成信息社会之策略性关键过程的物质基础。流空间的第二个层次,由其节点(node)与核心(hub)所构成。流空间奠基于电子网络,但这个网络连接了特定的地方,后者具有完整界定的社会、文化、实质环境与功能特性。有些地方是交换者、通信中心,扮演了协调的角色,使整合进入网络的一切元素顺利地互动。其他地方则是网络的节点,亦即具有策略性重要功能的区位,围绕着网络中的一项关键功能建立起一系列以地域性(locality)为基础的活动和组织。节点的区位将地域性与整个网络连接起来。节点和核心都根据他们在网络中的相对重要性而形成有层级的组织。流空间的第三个重要层次,是占支配地位的管理精英(而非阶级)的空间组织。参见:卡斯特,《网络社会的崛起》,2003。

③ 2019年,在互联网诞生半个世纪的时刻,占全球总人口约一半的近40亿人已经成为登陆数字新大陆的“新移民”;截至2018年12月,中国网民规模高达8.29亿,互联网普及率接近60%;同时作为全球最大的在线零售市场,阿里零售平台同时在线的商品数,更是高达十亿级!资料来源:阿里研究院,《智能经济:迈向知识分工2.0》,2019。

④ 对于通信基础设施的发展水平,网络的容量与质量可能是唯一的约束条件。

⑤ “新兴田园城市”的命名希望既能够与原来概念有所区别又体现移动互联网时代的特征,其英文命名为“E-Garden City”,E代表了“emerging”和“electronic”的双重含义。

⑥ 日常性的,不服务于生产、交易活动的网络联系,例如亲友间的问候、聊天等。虽然个体之间存在差异,但从人类总体角度看,基本是匀质的。

⑦ 截至2018年12月,中国网民规模达到8.29亿,互联网普及率达59.6%,其中手机网民规模达8.17亿,网民中手机上网的比例高达98.6%。资料来源:中国互联网络信息中心。 《第43次中国互联网络发展状况统计报告》。 http://www.cac.gov.cn/2019-02/28/c_1124175677.htm。

1 霍华德。明日的田园城市[M].金经元,译。北京:商务印书馆,2010.

HOWARD E. Garden Cities of Tomorrow[M]. JIN Jingyuan,trans. Beijing: The Commercial Press,2010.

2 杰弗里 韦斯特。 规模:复杂世界的简单法则[M].张培,译。北京:中信出版社,2018.

GEOFFREY W. Scale: The Universal Laws of Growth,Innovation,Sustainability,and the Pace of Life in Organisms,Cities,Economies,and Companies[M]. ZHANG Pei,trans. Beijing: China Citic Press,2018.

3 金经元。 霍华德理论及其贡献[J].国外城市规划,1990(1):40-44.

JIN Jingyuan. Howard’s Theory and Its Contribution[J]. Urban Planning International,1990(1):40-44.

4 金经元。《明日的田园城市》的人民性标志着城市规划的新纪元[J].城市规划汇刊,1998(6):1-4.

JIN Jingyuan. “Garden City of Tomorrow”: An Emblem of New Age for Urban Planning[J]. Urban Planning Forum,1998(6):1-4.

5 卡斯特 曼纽尔。网络社会的崛起[M].夏铸九,等,译。北京:社会科学文献出版社,2003.

CASTELLS M. The Rise of the Network Society[M]. XIA Zhujiu, et al,trans. Beijing: Social Sciences Literature Press,2003.

6 艾少伟,苗长虹。 从“地方空间”、“ 流动空间”到“行动者网络空间”:ANT视角[J]. 人文地理,2010 (2):43-49.

AI Shaowei,MIAO Changhong. “Space of Places”,“Space of Flows”,and “Space of Actor-Networks”:From the Perspective of ANT[J]. Human Geography,2010 (2):43-49.

7 黄明华,惠倩。 田园城市?花园城市?——对霍华德Garden City的再认识[J]. 城市规划,2018(9):9-17.

HUANG Minghua,HUI Qian. A Pastoral City? A Garden City?: Re-Understanding of Howard’s Garden City[J].City Planning Review,2018(9):9-17.

8 刘亦师。 20世纪上半叶田园城市运动在“非西方”世界之展开[J].城市规划学刊,2019(2):109-118.

LIU Yishi.A Study on the Garden City Movement in the Non-Western World in the First Half of the Twentieth Century[J]. Urban Planning Forum,2019(2):109-118.

9 张宁。 田园城市理论的内涵演变与实践经验[J].现代城市研究,2018(9):70-76.

ZHANG Ning. Connotation Evolution and Practical Experience of Garden City[J]. Modern Urban Research,2018(9):70-76.

10 支文军,凌琳。 田园城市的中国当代实践——杭州良渚文化村解读[J].时代建筑,2019(5):42-45.

ZHI Wenjun,LING Lin. Contemporary Practice of Garden City in China: A Case Study on Liangzhu New Town,Hangzhou[J]. Time + Architecture,2019(5):42-45.

11 霍尔,沃德。 社会城市——埃比尼泽·霍华德的遗产[M].黄怡,译。北京:中国建筑工业出版社,2009.

HALL P,WARD C. Sociable Cities: The Legacy of Ebenezer Howard[M]. HUANG Yi,trans. Beijing: China Architecture & Building Press,2009.

12 黄怡。 从田园城市到可持续的明日社会城市——读霍尔(Peter Hall)与沃德(Colin Ward)的《社会城市》[J].城市规划学刊,2009(4):113-116.

HUANG Yi. From Garden City to Sustainable Social Cities of Tomorro - Review of Sociable Cities: The Legacy of Ebenezer Howard by Peter Hall and Colin Ward[J]. Urban Planning Forum,2009(4):113-116.

13 尼德汉姆 巴里。荷兰土地使用规划:原则与实践[M].罗震东,译。南京:东南大学出版社,2014.

NEEDHAM B. Dutch Land-Use Planning: The Principles and the Practice[M]. LUO Zhendong,trans. Nanjing: Southeast University Press,2014.

14 藤田昌久,蒂斯 . 集聚经济学:城市、产业区位与全球化[M]. 第2版 .石敏俊,等,译 . 上海:格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社,2016.

FUJITA M,THISSE J. Economics of Agglomeration: Cities,Industrial Location,and Globalization[M].Second Edition. SHI Minjun, et al,trans. Shanghai: Truth and Wisdom Press,Shanghai SDX Joint Publishing Company,Shanghai People’s Publishing House,2016.

15 TAYLOR P J. World City Network: A Global Urban Analysis[M]. London: Routledge,2004.

16 罗震东,何鹤鸣。 全球城市区域中的小城镇发展特征与趋势研究——以长江三角洲为例[J]. 城市规划,2013(9):9-16.

LUO Zhendong,HE Heming. Study on Development Characteristics and Trends of Small Town in the Global City-Region: A Case Study on Yangtze River Delta[J]. City Planning Review,2013(9):9-16.

17 罗震东,项婧怡。 移动互联网时代的新乡村发展与乡村振兴路径[J].城市规划,2019,43(10):29-36.

LUO Zhendong,XIANG Jingyi.New Rural Development and Rural Revitalization Path in the Era of Mobile Internet[J].City Planning Review,2019,43(10):29-36.

18 施瓦布。第四次工业革命[M].李菁,译。北京:中信出版社,2016.

SCHWAB K. The Fourth Industrial Revolution[M]. LI Jing,trans. Beijing: China Citic Press,2016.

19 博任纳 尼尔。城市,地域,星球:批判城市理论[M].李志刚,等,译。北京:商务印书馆,2019.

BRENNER N. Cities,Territory,Planet: A Critical Urban Theory[M]. LI Zhigang,et al,trans. Beijing: The Commercial Press,2019.

20 罗震东,何鹤鸣。 新自下而上进程:电子商务作用下的乡村城镇化[J].城市规划,2017(3):31-40.

LUO Zhendong,HE Heming. New Urbanization from Below in China: Rural Urbanization Driven by E-Commerce[J].City Planning Review,2017(3):31-40.

21 凯利 凯文。失控:全人类的最终命运和结局[M].张行舟,等,译。北京:电子工业出版社,2016.

KELLY K. Out of Control: The New Biology of Machines,Social Systems,and the Economic World[M].ZHANG Xingzhou,et al,trans. Beijing: Publishing House of Electronic Industry,2016.

22 罗震东,陈芳芳,单建树。 迈向淘宝村3.0:实现乡村振兴一条可行道路[J].小城镇建设,2019(2):43-49.

LUO Zhendong,CHEN Fangfang,SHAN Jianshu.Towards the Version 3.0 of Taobao Village: A Feasible Road to Rural Revitalization[J].Development of Small Cities and Towns,2019(2):43-49.

23 刘守英,熊雪峰。 经济结构变革、村庄转型与宅基地制度变迁——四川省泸县宅基地制度改革案例研究[J].中国农村经济,2018(6):2-20.

LIU Shouying,XIONG Xuefeng. Changes in Economic Structure,Village Transformation and Changes in Homestead System: A Case Study of Homestead System Reform in Luxian County,Sichuan Province[J].Chinese Rural Economy,2018(6):2-20.

24 罗震东,朱查松。解读多中心:形态、功能与治理[J].国际城市规划,2008(1):85-88.

LUO Zhendong,ZHU Chasong. Understanding Polycentricity by Configuration,Function and Governance[J].Urban Planning International,2008(1):85-88.

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。