广西 桂林市 兴安县

广西师范大学

本案例为2024年中国城市规划学会小城镇规划分会学术年会征文投稿中,由专家遴选出的“会议优秀案例”,以期为相关人员提供一定的参考与借鉴。

1.案例概况

灵渠位于桂林市东北方向的兴安县,全长三十四公里,建于秦始皇当政时期,是世界上最早的运河之一。兴安水街是古灵渠流经兴安县城中心地段长约一公里的街市,自秦皇宫开始至粟家桥与灵渠公园相接,至今已有上千年的历史,曾是古兴安最为繁华的商贾云集之地,以古民居建筑、园林亭台廊榭、古桥和石雕等形成了沿岸小桥流水人家、商贾云集的滨水园林。

近年来,兴安县在制订城市发展战略规划时依照传承灵渠历史文化的宗旨,打造以传统文化为主线的兴安文旅,将水街建成融古代传统文化与现代艺术于一体的休闲、娱乐,经商、居家的好处所(图1)。

图1 兴安水街

2.规划思路

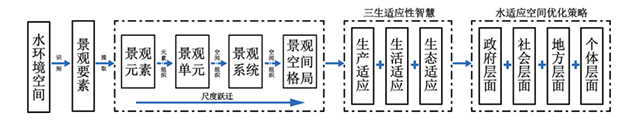

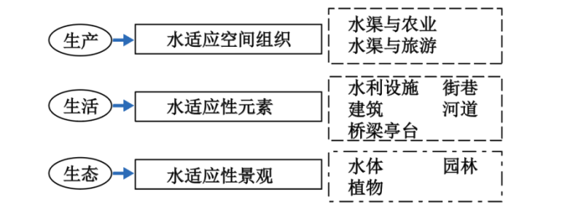

水文化遗产是古人在长期适应与改造自然过程中积累的水资源利用经验,选取兴安水街为例,从景观元素到景观单元,再到景观系统逐级递进分析研究,总结出人水相互作用的水街“水—岸—居市”水适应性空间格局。

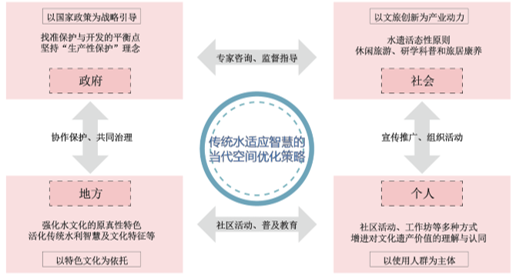

从生产、生活、生态三个方面,探讨水环境影响下水街对水的适应和改造,进而根据三生水适应性智慧,提出当下水资源恶化挑战下的水适应性空间优化策略:以国家政策为战略引导,找准保护与开发的平衡点;以文旅创新为产业动力,焕发水适应空间活力;以特色文化为依托,深化水适应空间地方建设;以使用人群为主体,增强对水适应空间的能动性参与,以期为兴安水环境、水利设施保护和城市水旅规划提供设计参考。(图2)

图2 研究框架

3.主要规划内容

(1)水适应性空间与水文化遗产的逻辑关联

水文化遗产是人类适应特定水文环境的产物,反映了人们长期对水资源开发、利用和管理的智慧与经验,包括水利工程、城市布局、耕作方式等,均为早期水适应性的实际应用。通过研究历史上的水适应性空间,可以了解古人应对水文环境挑战的方法,为当今水资源管理问题提供解决方案,为水资源开发与建设提供了历史借鉴。

(2)基于水文化遗产的水街水适应性空间格局研究

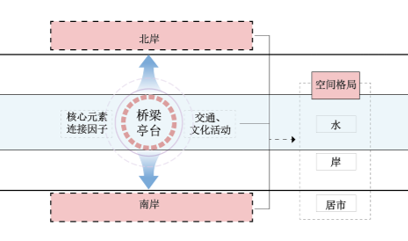

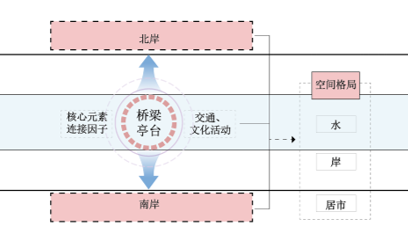

在构建空间格局的过程中,渠水作为核心元素线性串联景观单元,进而层级递进促成完备的文化景观体系。渠水作为连接因子,不仅纵向整合了两岸的景观元素,而且经由古桥融合,实现了渠道间的交互,从而塑造了环绕水体的景观构成。此外,该格局融汇了运输与贸易的历史文脉,协同推进了横向空间布局的形成,表现为“水—岸—居市”的水适应性空间布局形式(图3),成为具有生活适应、生产适应和生态适应的稳定的水适应性空间。

图3 水适应空间格局

(3) 基于水文化遗产更新的水街三生适应性智慧

作为生产空间,水街成功转型为文化旅游和现代化农业灌溉的支点,引领区域经济的可持续发展。在生活适应性方面,通过水资源管理和社区活动,水街成为居民日常生活的有机组成,增强了居民对当地文化的认同和社区的凝聚力。在生态层面,水街将保护自然水系、绿植配置和生态系统维护相结合,稳健生态系统、保护地方文化遗产和推进生态旅游发展。总体而言,水适应性景观空间呈现的是一个生态、生产、生活多维度互动和相互支持的复合体。

(4)传统水适应智慧的当代空间营建转化策略

在城镇的适应性发展中,活态传承刻不容缓,对于寄托了人文元素的街巷、水系等实质载体,更应通过活态展示与适度利用,实现水适应空间的多维度保护和可持续发展。对于当下水街保护和建设而言,水适应空间优化可以落实在政府、社会、地方和个体4个层面,即政府的政策引导和保护性开发、旅游市场的带动和传播、地方文化的振兴、当地居民游客的文化认同和实践参与。

4.案例特点和亮点

本文以灵渠水街文化遗产为例,采用逐级递进的分析方法,从景观元素到景观单元,进而扩展至景观系统,系统性揭示了人水互动的水街“水—岸—居市”的水适应性空间格局。

(1)水环境空间景观元素

结合实地调研,选取典型水适应性空间景观元素进行研究,概括典型的景观元素并探讨其时空演变历程。水街具有丰富的景观元素包括秦堤、古河道、古桥、古戏台、亭台廊榭、百米雕塑长廊、三将军墓、古石雕群等。

(2)水适应性景观单元

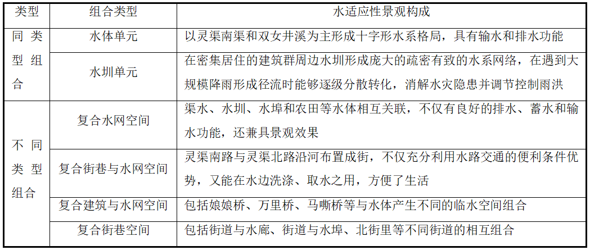

考虑到景观元素组合的灵活性,景观单元从同类型的组合和不同类型的组合两种途径获得。兴安水街水适应性空间在景观单元的层面,同类型的组合有水体单元和水圳单元2种类型;不同类型的组合归纳为水网组合、路网组合、水路组合、建构筑物与水元素组合、巷道与水网组合等形成6类(表1)。

表1 不同类型组合的景观单元

(3)水适应性景观系统

景观元素和景观单元多起着适应生产和生活需求的功能。景观系统是景观元素和景观单元的空间结构组合,在更大尺度上发挥着抵御水涝灾害,维持水街周边生态安全的作用,可归纳为水景观系统、农业灌溉系统、疏排系统(图4)和蓄滞系统4类。

图4 马嘶桥分洪排涝

(4)兴安水街水适应性空间格局

水街水环境空间多样,通过重复、嵌套、并列、交织和重叠等多样化处理将空间单元耦合为整体空间,形成多元、稳定的水适应性功能和格局,可概括为基本空间格局和复合空间格局。基本空间格局中景观要素的组合主要通过不断的重复和嵌套获得,如马嘶桥通过空间的嵌套组合,三桥相联,横跨二水,形成“三桥跨二水”的空间格局。复合空间格局通过基本空间单元之间的交织、并列和重叠等方式耦合为具有不同水适应性功能的空间,如街巷与水圳通过并列关系形成复合街巷空间,并展现出“一街一溪”、“多街共溪”和“多街多溪”的不同水路关系。

从生产、生活、生态三个维度,探讨水环境影响下水街对水的适应和改造

水街水适应性景观的空间形态和所承载的三生功能构成了一个密不可分的整体。“三生”空间是对生产、生活、生态等空间的总称。“三生”系统覆盖了不同的空间领域,水街景观的适应性特征在生产、生活和生态维度中找到了其对应的空间表达(图5)。以水适应和三生功能为视角,在水街景观空间的形态和功能关系中可以看到地域特色和形态的多样性;深层次而言,水街的适应性空间是由适应当地生态条件、支持生产活动以及满足居民生活需求的行为模式所引领和塑造的。

图5 三生与水适应性的关系

提出传统三生水适应性智慧的当代空间优化策略(图6),以期为城镇水环境、水利设施保护、城市水旅规划和区域高质量发展提供设计参考。

(1)以国家政策为战略引导,找准保护与开发的平衡点

政府应主导水文化遗产保护与活化,制定政策法规,保障资金支持。平衡保护与开发,坚持生产性保护理念,融合传统与现代,通过市场机制合理开发,实现水文化遗产在当代社会价值,优化整体战略布局。

(2)以文旅创新为产业动力,焕发水适应空间活力

秉持文旅深度融合理念,开发水街文化主题文旅产品,融合休闲、科普、康养等业态,推出复合型文旅产品,保留文化特色,激发经济潜力。推进文化资源一体化,打造水遗产品生产链,融合现代生活,实现遗产空间创新转换与可持续利用,打造水适应性文旅典范。

(3) 以特色文化为依托,深化水适应空间地方建设

保持和强化兴安水文化原真性,深入挖掘历史文化,保护独特文化特征。利用现代设计与科技,创新性解读传统元素,结合功能性与时代性,提升文化吸引力。构建体现历史传承、适应现代需求的水适应性空间体系,为地方文化振兴提供可行路径。

(4) 以使用人群为主体,增强对水适应空间的能动性参与

居民作为地方发展主体,通过社区活动增进对水街文化遗产的理解与认同,形成保护责任感。居民自觉参与遗产保护实践,为当地文化可持续发展注入新动力,区别于行政手段的自下而上保护与活化。

图6 水适应空间优化策略

作者简介:

项目编制单位:广西师范大学

项目组成员:吴峻颉

项目编制时间:2024年7月

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。