人们经常说,有两个广州,一个是中心区的发达的广州,另一个是城中村的广州。除了“折叠广州”的说法,还有第二武汉、折叠北京、断裂深圳。事实上,“折叠”“断裂”,是对中国大城市发达的中心城区和欠发达的都市边缘区经济社会发展水平和空间品质巨大差异的客观表达。

城市中心区欣欣向荣的发展,常为人津津乐道。而在另一面——城中村,却成为城市的“难言之隐”。城中村更新成为我国大城市现代化的特殊难题。城中村从何而来,又该往何处去?

本文为中国人民大学公共管理学院教授叶裕民在“城中村与流动儿童教育主题研讨会”上发表的主题演讲,发言中细致地剖析了中国城中村的成因、现状,并提出包容性城中村改造——为流动人口提供大规模、可支付的健康住房是打破城市二元结构的关键。

报告主要从城中村及其空间特征、城中村的形成机制、以及推进包容性城中村更新实现人民美好生活,这三个方面来与大家讨论城中村问题。

城中村不是个别现象。城市越发达,城市规模越大,城中村的比例越高。

一个城中村的发展小简史,可以以广州石牌村为例说起。

石牌村位于广州市天河区,现在的天河属于中心城区。石牌村始建于隋代,因为它的风水好而成了一个墓葬区。因为此地建有很多石牌,所以取名为石牌村。到了明清时代,它已经是广州东部地区一个大型村落了。到民国年间,石牌村村域面积达到15平方公里之大。后来经过多次征拆,到1982年改革开放初期,它的村域面积是6平方公里,有2900户,7794人。

接下来,城市化进程,使得石牌村由传统村落逐步发展为城中村。

广州在1984年编制了第一轮总体规划,提出沿珠江北岸向东发展的“东进”战略,将城市结构从“以旧城为主的单中心扩展”转变为“带状组团格局”,形成“旧城组团、天河组团、黄埔组团”的空间结构。石牌村就在其中的“天河组团”。

1985年-1994年的十年间,石牌村耕地被政府全部预征,石牌周边的城市空间出现剧变,20-30层的高层高档商住楼群平地拔起,石牌村仅剩0.31平方公里的村址,在空间上成为被城市包围的村庄——城中村。

城市一发展,人就来了。

石牌村原本是只有本地人的村庄,逐渐进来了大量外来人口。这些外来人口在市场上买不起房子,也租不起房子。那时候也还没有大量的商品房,而他们的收入也相对偏低。于是他们发现石牌村是一个可以租房子住的好去处。就此,石牌村的人口结构开始发生变化,由以本地为主逐渐转向以流动人口为主。

石牌村的本地村民原来是种地的,土地被征光后就没有了收入来源,失地同时失业,面临贫困危机。然而城市化带来机遇,村民们突然发现虽然不能种地,但“种房子”可以挣钱,大量的外来人需要在这里租房子。于是,村民的宅基地几乎全部被推倒重建,全村变成一个巨大的工地。原来的一层两层房子不够租,推倒建成三层四层。伴随着外来人口的持续增加,房子还是不够,又推倒改成七层、八层、九层。这样一波又一波的房屋建设浪潮,出租屋在原有的宅基地面积上往上长高长胖。

原本宅基地、宅住房之间还是留有一些空间的,但租房的人实在多,后来的出租屋中,只在2 层以下留出一个通道供行人走路。而2层以上全都是房子。房子之间以最密的形态连接在一起,几乎都是连着的。这样就形成了“握手楼”。

到了2015年,石牌村的楼房已经达到了4469栋,出租屋共计5.56万套。共有街道268条,其中宽度在2米以下的达到73%,都是非常狭窄的街道。石牌村近万名本地村民只有1000人左右居住在村里,而村内有流动人口5.64万人。同时,石牌村共有1300余家店铺,其中除了38家由本村人经营外,剩余的都是流动人口经营。

因此,石牌村今天实际上已经成为外来人口的聚居区,是一个真正意义上的城中村。

城中村两个重要特点就是建设用地比例高,流动人口比例高。因此,我们将建设用地面积占村庄面积的 40% 以上,非户籍常住人口占总人口 30% 以上,并且纳入城市建城区范围的村庄,定义为城中村。这种城中村确实是中国特色的城市空间形态,而且是我国发达城市的共性特征。

城市越发达,城市规模越大,城中村的比例越高。经过测算,在整个广州市,大概有788平方公里的城中村区域,居住着400 万流动人口。到第七次人口普查期间,这个规模应该更大,估计已经超过 500 万。

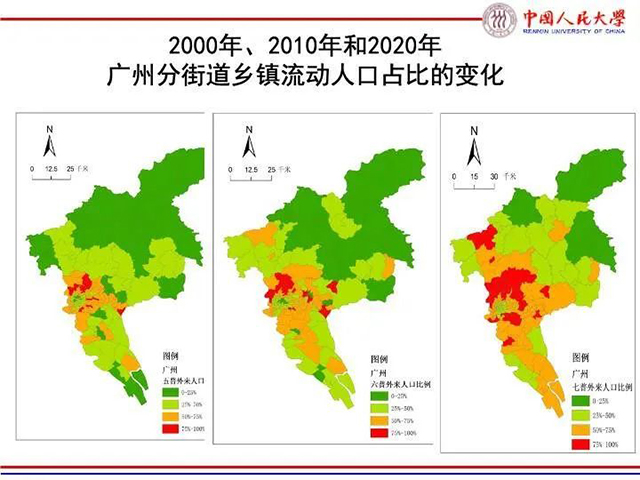

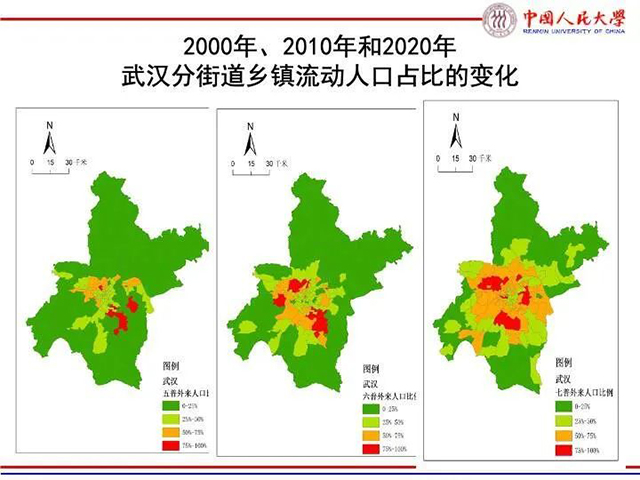

图 2000年、2010年和2020年,广州、武汉、东莞城市街道乡镇流动人口占比的变化图。红色部分是流动人口数量占比达到 75% 以上区域。

第五、六、七次人口普查数据反映出,我国大城市人口规模越来越大,城中村区域、流动人口聚集区面积也越来越大,聚集流动人口的比例也越来越高。中国所有的大城市几乎都存在一个大规模的城中村环。最严重的是东莞,它几乎全市域遍布城中村,存在着非常严重的新二元结构。

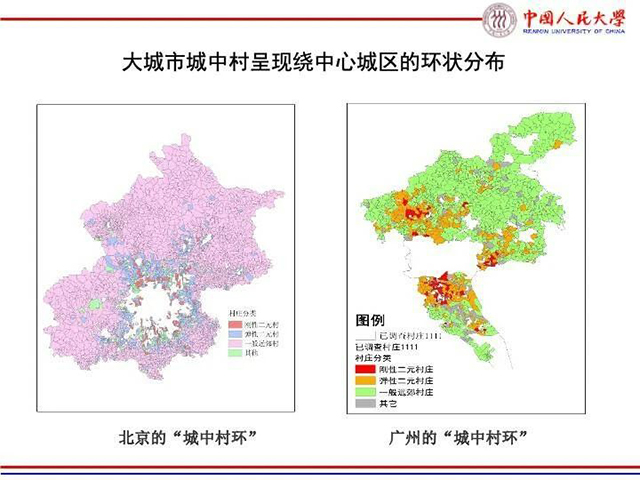

图 北京和广州的城中村环

城中村,是中国城市化进程中公共服务严重缺失的结果;排斥性的城中村改造思路,只能让城中村“改造一个、催生一个”。大力推进市民化和城中村更新,已经成为中国的重大国家战略。

一个城中村,往往具备“三低两高一匮乏”的特点。三低,是土地利用效率比较低,产业的技术水平低,以及最重要的是居民收入水平低。两高,是客观上城中村存在着犯罪率高、无证建设比例高,以及公共服务严重匮乏。

以石牌村的格局为例,非常狭窄的握手楼,空间秩序非常非常的乱。村内的公共基础设施非常缺乏,基础教育的小学、幼儿园,休闲锻炼的公园、球场,社区医疗设施等等都一系列公共设施都远远不足。居住环境也恶劣。用七普的数据测算,全国大概有48%的流动人口在城中村中处于这样一种居住贫困状态:或者缺乏自来水,或者缺乏独立的厨房、厕所,或者面积特别狭小,或者兼而有之。

大规模的人群长期居住在城中村,限制着他们向上的生长和发展。德国的哲学家鲍尔生曾经说,过度拥挤的居住格局,不仅危及人的健康,而且也影响了人的幸福感,影响了人的道德和社会责任感。居住在城中村中的人口,哪怕是最基本的健康住房、孩子可以上学这样的基本生存需求,都不能很好地得到满足。这些因素,使城中村区域成为一个城市的问题区域。

从石牌村的发展到各大城市的面貌现状,我们可知,城中村是中国传统现代化的产物。随着工业化和城市化的大规模发展,城市的公共服务没有跟上,最后导致了城中村的产生。

建设社会主义现代化强国是我们国家最大的目标,习近平总书记强调,工业化和城市化是现代化的两大引擎。工业化和城市化是相辅相成的。

工业化如何实现?是依靠企业家通过各种各样的企业,在城市里高度聚集地发展非农产业,即第二产业和第三产业,享受城市的规模经济,获得盈利和竞争力。因此,城市规模越大,非农产业越发达,企业的外部成本越低。如此一来,企业的效率就越高,越有竞争力。企业享受规模经济带来的效益,源自城市的资本积累和创新。

我国城市第一轮的积累就是在80、90年代大规模的基建,修桥、修路、建学校、建医院、建住房,大量的人口进入城市。当这些基础设施都建得差不多了,当一个国家发展到工业化中后期,物质资本积累、投资边际效益下降,这个时候一个国家要持续地发展的唯一的奥秘,就是增加人力资本的投资,让大量的人成长为有创新能力的人,持续去提高产业效率,并且扩大就业。

如何培养有能力从事高效率产业的劳动者?这个任务由城市化来完成。

城市化的本质是社会进步,它是一个建构公平公正的社会制度的过程,以促进人口实现从农村到城市的流动,从边缘者阶层到中产阶级阶层的流动。

工业化不断地扩大就业,吸引大规模的农村劳动者进入城市;城市化让劳动者享受城市权利,实现市民化,得到全面的发展,有能力从事高效率产业,劳动者再进入工业化创造。一个国家工业化和城市化的过程,就是建构一个以中产阶级为主的现代社会结构,建构以高效率产业为主的现代产业结构,两者相匹配。因此,工业化与城市化之间的良性循环,市民化是共同的基础。

可惜,我国城市化的车轮滚滚向前,却缺少了市民化这重要一环。

市民化,就是让广大非户籍人口享有公平的城市权利,实现公共服务均等化的过程。那“市民化”需要做什么?给户籍只是一个形式,最重要的是要满足人性的发展需要。所谓人性,是指人的自然属性、社会属性和经济属性。简单来说,市民化就是需要让人“住下来”、“融进来”和“强起来” 。

让人“住下来”,就是让每一个劳动者及其家庭,能够无后顾之忧地在城市享受均等化的公共服务和健康住房的权利。安居乐业,安居了才能乐业,才可以开始进入社区。

当人住下来,个人和家庭都安居在这里,对左邻右舍、对社区就有了一份责任感,融入社区是融入社会的第一步。这样一来,劳动者会为了自己家庭的生活更美好而努力学习进步,这样的学习积累就帮助他/她满足个人的经济属性,可以挣到更多的钱,强起来。所以,一旦当人们住下来、融进来和强起来三重需求得到满足的时候,整个市民化的创新创造能力就会被极大地焕发。

但中国过去的城市化,是农村人口进入城市了,他们参与城市建设,但是他们中的大多数没有在城市落下脚来,没有享受到城市的权利,没有享受到城市的公共服务,没有在城市有一个广泛的上升通道,致使积累了40年、两个多亿的流动人口在城市,构成城市一个中低收入阶层,成为规模巨大的边缘者群体。他们是构成城中村的庞大的社会基础,也成为我国现代化的巨大难题。

文章开头所提及的“折叠城市”,实际上就是在我国大城市普遍存在的新二元结构:一个发达的中心城区和落后的都市边缘区之间,以及拥有城市权利的本地人和缺乏城市权利的外地人之间的二元结构。这是非常值得警惕的社会危机。

这样一个新二元结构,是所有后发的发达国家,特别是自德国之后的发达国家,没有明显出现过。但是在那些走上了工业化的道路的发展中国家,包括巴西、智利等等,都出现了明显的新二元结构,让国家陷入中等收入陷阱。新二元结构导致了大规模的人口,长期的低收入,长期的没有发展空间,大规模的空间失序导致了严重的社会危机,以及大量贫民窟的蔓延。

中国的发达城市有着严重的新二元结构,表现为都市区外围城中村连片的城中村环。本来城中村是一个个微观性质的问题,但是由于它连片成规模,规模还在不断地扩大,使得一个城市有明显的大片欠发达区域,制约着大城市整体现代化进程,这使得城中村更新的性质由微观问题上升为宏观问题。中国的大城市由于城中村环的存在,致使城市发展在空间上支离破碎,产业资源发展受阻,人力资本难以持续积累,城市现代化难以取得系统性的整体推进。城中村治理因此就具有了城市意义和国家意义。

中央政府早已意识到市民化的问题。在2013 年的中央城镇化工作会议上,习近平总书记就把推进农业转移人口市民化作为新型城镇化的首要任务。从十八大以来,每年国家都有大量的市民化的政策,政策力度也越来越大。《“十四五”新型城镇化实施方案》要求“农业转移人口市民化质量显著提升,城镇基本公共服务覆盖全部未落户常住人口”。党中央国务院长期持续大力推进市民化和城中村更新,已经成为一个重大的国家战略。

空间治理和社会治理,是导致城市新二元结构的两大“孪生难题”。城中村更新,一定要有包容性的理念,一定要把非户籍人口可支付健康住房供给写入更新目标。

我国城市面临的新二元结构,直接根源于大城市治理的两大“孪生难题”:

一个是城市空间治理难题——城中村治理,起始于城乡二元制度以及村集体和村民的利益追求,固化于流动人口对非正规住房持续增长的市场需求,以及“排斥性”城中村改造模式。

也就是说,在传统体制下,政府没来得及管理城中村的规划治理,于是村民利用了流动人口的住房需求大量建起房子;流动人口住房需求得不到满足,就只好转向这里的非正规市场,这是城中村产生的社会根源。

城中村问题看起来是空间问题,实际上它根源于社会问题,它是社会问题在空间上的映射。因此第二大难题是城市社会治理难题——新市民住房及其衍生的社会问题,起始于政府公共服务缺失,固化于城中村为新市民提供可支付住房的自组织机制。

也就是说,政府没有给新市民提供公共住房,但他/她也住下来了。新市民需要什么住房,城中村就生产什么住房,这是城中村可以为新市民提供可支付住房的自组织机制。这样的自组织机制,为政府快速赢得GDP减少了社会成本。在公共服务缺失的情况下,政府也可以推进工业化。

所以城中村的产生,它本质上仍然是个社会问题。我国也长期在解决这个问题,但由于政府的部门化管理制度,以及城市对流动人口、对城中村的排斥性管理,使得问题一直在解决,但一直没有得到很好解决。

由于这种排斥性管理,城中村改造的现状是“改造一个,催生一个”。

以广州天河区的猎德村为例,改造完的猎德村在微观空间上是很现代化了,但原来居住的几万流动人口全都被迫离开了。去哪里了?有的去了石牌村,有的去了更远的城中村。因此,城中村的问题其实依然没有解决,这些流动人口的居住需求转向了其他的村庄,导致了新的城中村的产生。而新的城中村产生,又将带来排斥性改造,流动人口又再次转向外转移,外围的城中村再次诞生。一轮一轮的城中村改造永无止境。每一个城中村改造都导致了一个新的城中村的产生。

大城市治理的两大“孪生难题”,矛盾的主要方面是非户籍人口的住房刚需。

迄今为止,新市民住房解决政策主要包括三类:第一类是政府提供的公共住房,包括廉租房、共有产权住房和公共租赁住房等;第二类是企业和开发区的集体宿舍,第三类是利用集体建设用地建设租赁住房。加上商品住房,以上类型的住房共解决约34.5%新市民的需求。也就是说,65.2%的新市民绝大部分依靠租赁城中村非正规住房。这是《2018年农民工监测调查报告》的数据。

如前所述,城中村是社会问题和空间问题两个问题交织,而年轻人及新市民的住房刚需则是问题的主要方面。年轻人及新市民住房刚需不解决,城中村问题就解决不了,所以他们两个互为因果。其中,问题的主导方面就是年轻人的住房刚需。

中国的现代化,需要城市化推进,只要城市化在推进,就不断有年轻人进入城市。只要年轻人进入城市,他/她就有住房刚需。城中村更新过程中,要厚德载物,接纳所有的人,给所有的人提供一个好的居住环境,让他们可以在这个城市得以发展,给每一个年轻人一个新的家。这才是城中村更新的最高目标。而不是把原来租住在猎德村的人赶走,把猎德村的大马路建起来,新房子建起来,城中村更新就完成。

我们现在要做的,就是在城中村更新的过程中,为年轻人提供大规模、可支付的健康住房,而不是像现在这样的一个居住贫困、极其恶劣的人居环境,否则他/她难以形成一个健康的人格融入城市。

如何通过城中村更新,为流动人口提供可支付健康住房?其实这个答案已经暗含在城中村更新的方案当中。

大家都知道,所有的城中村更新,有一件事是必须要做的,那就是补偿给老百姓的合法居住面积。广州市合法居住面积是多少?280平米。原来广州郊区老百姓280平米是一个大的庭院,他要养猪,要养鸭。可是现在通过城中村更新,村民上楼了,不需要住那么多房子,同时ta还希望拥有这280平米,除了解决自住部分以外,还希望拿去出租,能够持续获得租金,保障可持续性收入。

这件事情是所有的城中村更新都是要做的,但之前没有考虑到流动人口的住房需求,而是把本村居民用于出租部分的住房面积,转成为大面积的住房。比如村民自己住100平米,还有180平米用于出租。于是建成一套180平米,或者两套90平米的,或者最多建成三套60的出租。但实际上,60以上面积的住房租不出去,因为价格太高,面积太大,流动人口买不起,租不起。

经过调查发现,流动人口希望租 25 平米到 60 平米的住房。因此,我们可以通过城中村更新,把老百姓要用于出租的180平米的建筑面积,规划成为三套60平米、或者六套30,甚至九套20平米的小面积住房,这些正是流动人口希望有、租得起的住房。

城中村更新以后,正规社区建起来,小面积可支付健康住房,提供给流动人口住下来了。这个思路并不复杂,但是一直以来为什么没有这个思路?因为一直以来,在我们规划师的眼里,从未把为流动人口提供可支付健康住房这件事作为一个城中村更新的目标,而是把流动人口一轮一轮地向外驱赶。这个问题没有被正视为一个城市更新的问题。规划师眼中,那是社会问题,和空间没关系。但事实是,空间更新正是解决社会问题的抓手。

城中村更新,一定要有包容性更新的理念,更新的目标必须包含流动人口的住房问题。在规划、设计出租住房时,将城中村更新中产生的存量出租住房,其由大面积住房改变为与新市民需求相匹配的小面积出租住房,促进供给与需求的均衡。

我们根据广州的住房数据进行计算,给广州提供了一个住房方案,其中发现,当广州市更新村中村更新完成50%的时候,流动人口的可支付健康住房问题基本上可以解决。这个时候流动人口住进的社区,不再是之前高度密集的、见不到太阳的城中村,而是改造完之后的阳光的社区,健康的社区。在这些社区里,有流动人口可支付健康住房的充分供给,有基础教育等公共服务的公平提供,这是我们追求的目标。

通过几年的研究和努力,这样的方案已经初步被广州市接受了。广州市规自局和住建局2022年5月23日已经联合出台相关政策,在城中村更新当中,要大量的建设小户型租赁住房,并且在明确复建安置区要建设小户型的住房配置。

其中,广州里仁洞村的小户型设计已经出来了,看起来还是很好的,有30平米和45平米的,和现在的城中村完全不是一个样子。我们也给北京市做了方案,北京市也有村庄走起来了。

图 广州里仁洞村的小户型设计图

我们把这些老百姓出租给流动人口的住房,称之为民租房。这样我们就把大城市的租赁住房由原来的只有公租房和集租房(商租房)等形式,变成为公租房、集租房、民租房三足鼎立的租赁住房的空间格局。而在规模上,民租房是最大的。

形成这样一个格局,我们就提出,我国需要制定非户籍人口可支付健康住房供给的战略,面向全体居民,其中特别是面向新市民和青年人的可支付健康住房的规划。

我们提出,到2025 年要形成非户籍常住人口可支付健康住房成熟的供求平衡方案和制度雏形,并且通过试点找到一个成熟的经验。现在广州已经有了制度雏形。我们期望,到2035年,形成完善的覆盖全部非户籍人口的、信息到户的住房规划和住房制度,全体人民实现住有所居、住有宜居。可支付健康住房覆盖率85-95%,公共租赁住房5-15%。

这样包容性的城中村更新,它是一个帕累托改进。一方面,为全体新市民和城市年轻人提供可支付健康住房,使得他们在城市有家可归。同时,也能增加本地原住民的资产性收入,受到原住民的欢迎。政府不需要新增土地,本质上是用市场的力量分享原住民现有的住房存量,去解决新增程度。为我国真正解决大城市租房贵、住房难的问题提供可实施方案。

更重要的是,有了可支付健康住房,流动人口的市民化就有了坚实的空间基础和社会基础。

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。