空间规划是一个“既要解决问题,又要谈些主义”的学科。进入新的城镇化阶段,我国城市建设治理和国土空间治理进一步走向分野,如何加强理论与实践、规划与实施、政府治理和人民享有的连接,提升城市空间治理的实效,是学科和行业共同关注的焦点。中国式城市空间治理到底“治”什么、“理”什么,需要从“人”的需求出发,去剖析新问题、设定新目标、建构新体系、塑造新秩序、赋予新意义、创造新价值。

从功能维度看,从增量时代到存量时代,过去围绕土地批租为中心的一整套规划制度面临重构、偏重技术的工具理性有待向公共政策和公共治理升级,但经济下行时期社会成本和环境成本显化,动力变革的难度影响改革进度。从价值维度看,新青年、新市民对经济增长和社会公平的预期进一步增长,但价值整合的难度也在增大,公共产品的实现进一步从物质形态向价值形态转化。从体制维度看,现代城市的显著特征是根植于市场和社会的自发秩序不断增强,但城市治理的先发能力大多集中在公共部门内部,自上而下规划治理的科层体制仍然有效,但成本增高。

城市治理决策(decision making)本质是复杂系统中的模糊决策。多维治理环境下,多目标治理下的单向度权衡必将遭遇更大的争议和更难的抉择,如何在降低综合治理成本的同时,为基层留有更多因地制宜施政施策的弹性和试错空间,关系到城市空间治理体制改革的成败。规划治理的使命是价值统筹与利益平衡,响应新时代新要求,结合“治理天平”视角,规划师需要从社会底部、微观底层看问题,用演进中的底层逻辑重新解构城市规划治理体系,并围绕“八向八力”在治理能力建设上进一步升维破局。

1.城市规划治理模式演进的底层逻辑

1.1 古代城市:

“墙内之城”与国家治理体系的高度一致

我国最早的城市是从原始聚落向综合中心功能聚落演化而来。将“以‘王权’为中心”的理念在空间体系层面展开,城市规划和国家治理思想高度一致,并集中体现在作为“四方之极”“首善之区”的都城建设上。同时,受商品经济规模和消费能力的限制,古代的城市多为“墙内之城”,“城”“市”“人”的空间组织基本在城廓范围解决。

1.2 计划经济时期:

“树形结构”的资源统筹配置模式

在重工业优先战略下,新中国成立初期的城市建设更多围绕重点工业项目推动。相应地,城市治理的结构也围绕单位开展,通过“单位人”的形式整合居民的社会经济生活,塑造了“集中力量办大事”的能力,但也形成了按照“树形”结构组织社会活动、配置社会资源的特征,带来城乡、单位、集体、职业等群体分割,在客观上限制了城市活力、造成一段时期城市建设中的“‘骨头与肉’失衡”问题。

1.3 改革开放以来:

城市活力再造与治理重心下移

改革开放以来,城市经济体制改革带来了城市活力的再造、第三产业的发展、经济结构的转变。与此同时,城市管理所依托的以“单位制”为主、“街区制”为辅的双重治理结构也在市场化、城市化、社会化的冲击中逐步瓦解,伴随着城市管理的资源、权力和责任逐渐下沉,基层治理围绕街道和居委会为主体构建了新的组织方式。但从“单位重心”向“基层重心”的转换过程中,也存在着基层政权“小马拉大车”、人力缺乏、治理能力有待加强等现象。

1.4 城市发展与城市规划治理的底层逻辑

城市规划治理方式是社会发展的产物。进入现代社会,国家治理朝着“社会本位”方向前进(金江峰,2019),城市自组织增长的意义大大超出了被组织的建构。面向未来,规划要深刻反映国家治理逻辑在空间规划领域的改革转变。

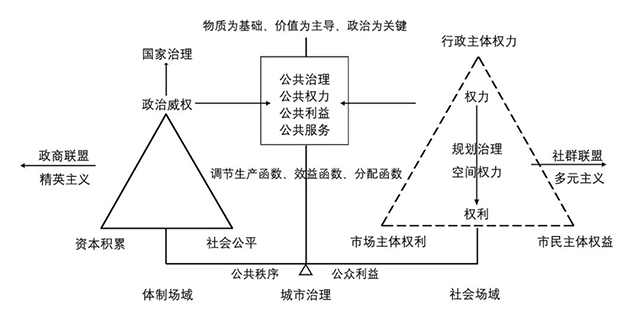

城市建设的目标是提供公共产品,城市治理的性质在于惩恶与秩序,规划治理的使命是权衡与平衡利益,规划师需要重新思考和建构城市规划治理体系:一是在治理主体层面,协调好行政主体权力、市场主体权利、市民主体权益,减少社会摩擦和制度阻尼,做好凝聚公共利益和公共价值的代理人;二是治理关系层面,处理好府际关系、条块关系、政企关系、社群关系,当好城市运行环节公共治理协调者;三是空间治理层面,处理好不同用地空间在经济用途、生态用途、社会用途等方面的功能和权利关系,做好治理成本权衡者和空间政治协调的技术代理人(图1)。

▲ 图1 | 治理“天平”:城市规划治理的定位与体系示意

2.规划上移与治理下移:城市规划治理的偏差

“市民能用、部门管用、地方好用”的城市规划,要求城市客观运行的规律与主观建构的规划体系相契合。

2.1 当前以科层式为主的规划体系

我国的现代城市规划体系综合了苏联、欧陆与北美三大体系的特点,主要的规划框架借鉴苏联、欧陆,与科层制的行政管理体系高度匹配。这一模式下,规划的核心参与者主要来自公共部门内部,规划过程中主要的空间发展权博弈也来自公共部门之间。城市规划与公权力的深度绑定,一定程度提升了规划工作效能,为地方政府“经营城市”提供了“为增长的规划”。

2.2 上下结合的城市发展动力机制

政府、市场与民间社会是世界各国城市化的普遍动力来源。改革开放以来,市场和社会力量在国家城市化进程中的作用不断提升,形成了自下而上的新活力、新动能,带来城市发展动力与城市治理重心的不断下沉。在对内改革与对外开放并行释放国内生产活力的背景下,持续扩大的对外开放也成为城市发展的重要动力源泉。

2.3 底层逻辑视角的

城市规划治理体系优化

就城市运行端而言,改革开放以来我国的城市发展呈现以公共部门为主导、市场和社会力量不断增强的动力特征,以大量政府内、政府与市场、政府与社会、市场与社会之间的多层次、多主体、多目标微观博弈活动为补充,形成了上下结合的动力机制。

而在规划体系的供给端,既有的制度建设则侧重于建立并不断完善规划的“下行”传导机制,市民和市场诉求的“上行”通道仍然相对薄弱,缺乏对市场与社会动力的有效响应。因此,形成了城市治理的重心下移与规划治理的重心上移之间的错位,带来治理偏差。

3.新时代首都规划治理的实践经验

首都北京的规划建设始终与国家发展同频共振。进入新时代,首都规划治理在行动体系上不断探索深化,提出响应新时代规划治理底层逻辑的“八向八力”能力建设框架。

一是向上的战略领悟力。“看北京首先要从政治上看”,北京的城市总体规划实质上是首都城市规划。首都规划治理的首要能力就是要强化首都意识、提高政治站位、协调好“都”与“城”的关系。

二是向下的实施穿透力。北京将规划事权与行政事权对应,强化总体规划刚性传导与多规合一,将规划实施和行政管理联动起来,在多次博弈和动态实施中确保总体规划向下无损传导。

三是向左向右的专业咬合力。围绕实施的时序,建立事前、事中、事后全过程联动机制,有效实现多部门多专业协调。包括事前加强统筹,制定总体规划实施工作方案;事中建立督查问责机制,每年督察实施任务落实情况;事后创新城市体检评估机制,对规划实施进行反馈和修正。

四是向前的改革创造力。从技术维度和组织维度双向发力,不断创新规划实施的政策体系框架和制度构建路径,解决传统规划“重物轻人”“重城轻乡”“重划轻规”等一系列问题。

五是向后的历史判断力。自2018年起,北京建立并不断完善城市体检评估机制,对总体实施和城市发展情况开展实时监测、定期评估、动态维护。体检评估工作成果上报北京市委市政府、首都规划建设委员会,作为北京市向中央报告重要事项,为决策提供支撑。

六是向内的自我革命力。不断完善“规划编审、实施监督、法规政策、技术标准”为一体的国土空间规划架构,以刀刃向内的决心完善规划和自然资源领域的闭环监督体系。

七是向外的城市统帅力。专门设置议事机构——城市工作委员会,加强了市委对城市工作的统一领导。围绕总体规划,重点从推进规划实施、促进减量发展、完善城市管理等角度,推动首都高质量发展与改革“最后一公里”落地。

八是向心的政治向心力。健全“党管城市”“营城建都”的工作体系,首都规划建设委员会办公室、北京市委城市工作委员会、北京市委城市副中心工作委员会形成的工作体系,为首都规划有序实施提供领导保障。与此同时,践行“以人民为中心”的理念,推动责任规划师制度下沉街乡,逐步搭建起了共建共治共享的社区治理格局。

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。